管理職研修

管理職研修(マネージャー研修)の目的と内容は?

マネージャー等の管理職に必要な能力

管理職は企業・組織が掲げる目標達成のために部下を管理する職位です。新型コロナウイルスによる緊急事態宣言の発令などにより、どの企業においても働き方の変化が求められているのではないかと思います。

そんな時代にこそ、重要になってくるのは、マネジメントのあり方およびそれらを行う管理職・マネージャーの育成です。

本記事では、マネージャー等の管理職に必要な能力、および管理職研修が必要な理由、そして理想の管理職研修の内容についてポイントをご紹介します。

管理職研修(マネージャー研修)が必要な理由とは?

問題は経営と現場の間に発生する

~人間とは、限定合理的な感情人であり、問題は「人」と「人」の間に存在する~

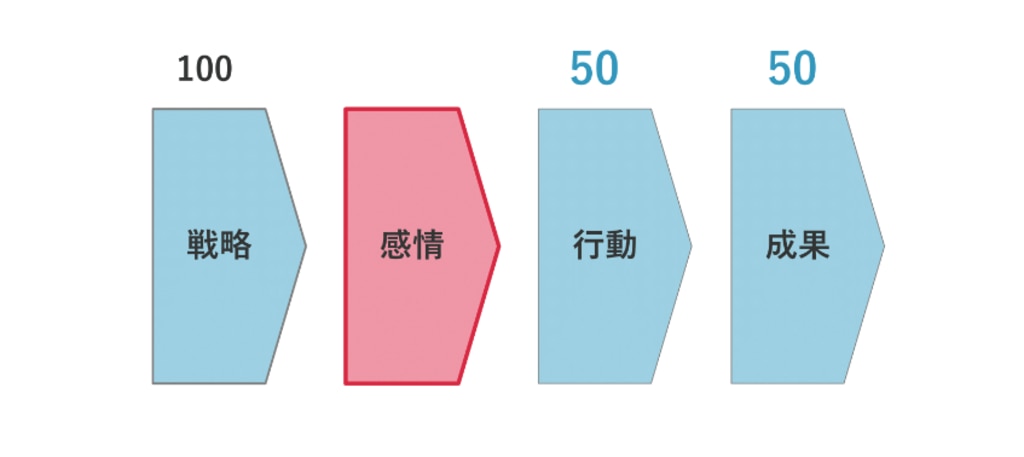

戦略を実行する際、「戦略」と「行動」の間には、「感情」が生じます。

100%完璧な戦略が立てられたとしても、「いやあこの戦略なんか納得いかないなあ」「あの人のやり方は嫌だな」といった「感情」が入ることによって、100%であった戦略は簡単に50%ほどの効力に減ってしまいます。

これが私たち人間に起こりうることです。行動経済学においても、人間の行動の分岐点は、「合理」ではなく「感情」であると捉えられています。

※参照:行動経済学/ダニエル・カーネマン『ダニエル・カーネマン 心理と経済を語る』、リチャード・セイラー『セイラー教授の行動経済学入門』

この考え方を前提とした上で、「人間」という単語は「人」の「間」と書きます。問題は「人」ではなく、「人」と「人」の「間」における信頼不足や信頼崩壊から起こることが多いです。

会社における「間」とは、「管理ー営業」「本社ー店舗」など様々ありますが、最も影響が大きいのは、「経営者ー現場」の「間」にあります。

管理職・マネージャーとは、「経営者ー現場」の「間」をつなぐ存在でなければいけません。

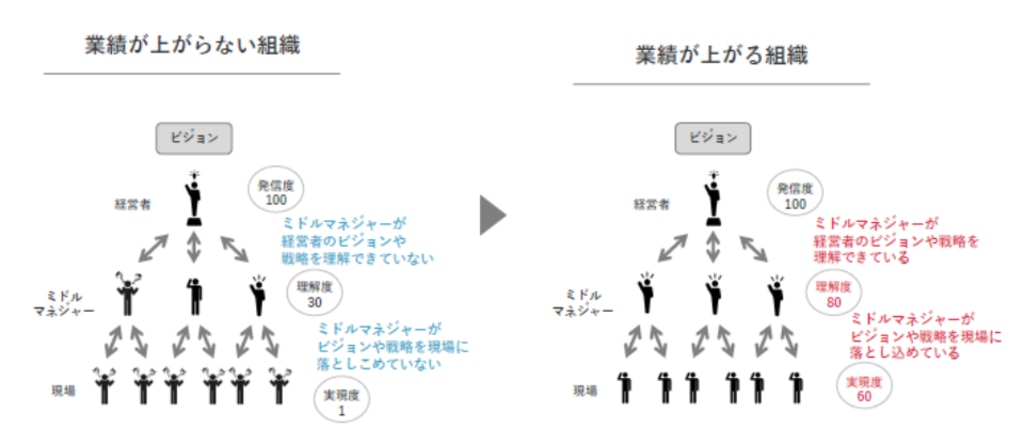

業績が上がらない組織と上がる組織の違い

~つなぎ目(=結節点)の重要性~

経営者のビジョンが現場で実行され、業績が上がっている組織では、管理職・マネージャーが経営者と現場のコミュニケーションのつなぎ目(=結節点)として機能しています。

管理職・マネージャーが「結節点」として機能していなければ、経営者が何を発信したとしても、現場での実現度は下がり、結果的に業績は上がらなくなっていきます。

例でお伝えすると、下図のように、経営者が100%完璧な戦略を発揮しても、マネージャーが理解できず、下に伝えられなければ、実際に実現できる度合いは1%ぐらいに減ってしまいます。

あるべき姿は、経営者が100%の戦略を発信した時に、マネージャーがしっかり理解して、末端まで落とし込んでも実現度は60%ぐらいでできる状態です。

それでも60%か、と感じるかもしれませんが、結節点が機能していない組織と比較すると、60倍もの差がつきます。戦略ではなかなか差がつかない中では、「実行」で差をつけることが大切になってきます。

マネジメントが抱える課題と管理職が陥りがちな状態

~あなたの会社の管理職はどのタイプに当てはまりますか?~

管理職・マネージャーが陥りがちな状態として、下記のような4つのパターンがあげられます。

ビジョンや仕事の価値を部下に語ることができていない

やりがいを感じられるようなビジョンを語りかけていないために、部下が「何のために仕事しているのだろう…」と感じてしまっている。

戦略を考えず経験値と手なりで部下を動かしている

管理職自身が顧客ニーズや競合を踏まえたアプローチを考えていないために、部下が「どんなに頑張っても成果につながらない…」という状況が横行している。

目標達成に向けて部下のPDCAを回すことができていない

目標達成に向けたPDCAを回していないために、「終わってみたら目標未達成…」、「会議が気合の注入に終わっている…」という状況が恒常化している。

メンバーのモチベーション状態に気を配れていない

プレイヤーの延長線上で仕事をしているため、部下のモチベーション向上や育成ができていない。そのため、部下が「見てくれていない」「何をすればいいかわからない…」という状況に陥っている。

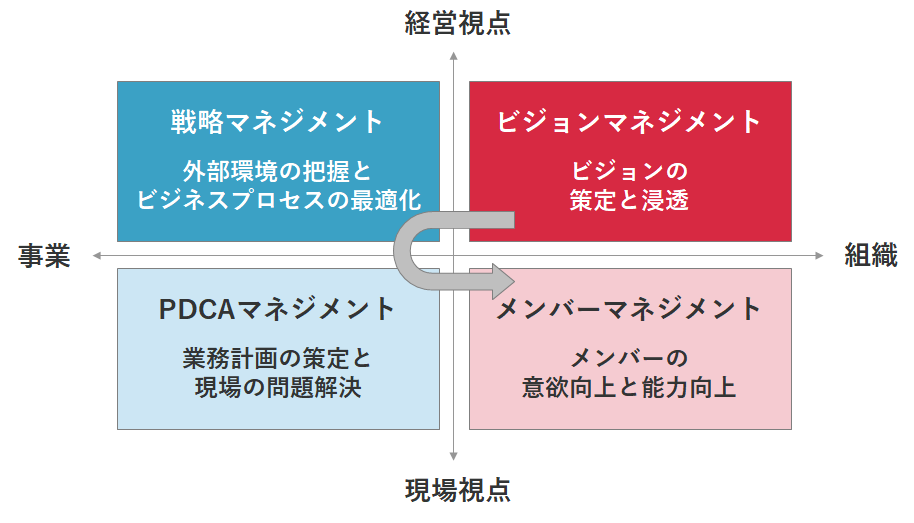

管理職・マネージャーに求められる役割とは?

管理職には以下の4つの領域のマネジメントが求められます。

ビジョンマネジメント:ビジョンの策定と浸透

戦略マネジメント:外部環境の把握とビジネスプロセスの最適化

PDCAマネジメント:業務計画の策定と現場の問題解決

メンバーマネジメント:メンバーの意欲向上と能力向上

下図を参考に、それぞれのマネジメントの詳細についてお伝えしていきます。

この図は、ざっくりいうと、社長から見える会社の風景だと思ってください。縦軸に経営と現場、横軸に組織と事業でセグメントしています。

右上に、「ビジョンマネジメント」があります。全ての会社は、誰かの「何かをしたい」という思いから始まります。そのビジョンを伝えていくマネジメントが「ビジョンマネジメント」にあたります。

次に、そのビジョンを、どの事業で行うかが左上の「戦略マネジメント」となります。外部環境を分析したり、ビジネスモデルやプロセスを最適化したりする部分です。

左下は、「PDCAマネジメント」。事業戦略をもとに、半年計画や月単位での計画・目標を立てると思いますが、それがどのように進捗しており、どのような対策を打つかなどを話し合うのがPDCAマネジメントです。

さらに、右下の「メンバーマネジメント」は、実際にPDCAを回す上では、一人一人の社員がどのように意欲高くやってもらうか、どう能力を伸ばしていくのか、を考えることが必要になってきますので、それらを描くマネジメントがメンバーマネジメントにあたります。

これらが全てつながっていることが企業経営において重要であり、管理職・マネージャーが上記の流れで現場に落とし込むことが、成果創出のために大切なことです。

この図が社長が見ている経営風景だとすると、管理職・マネージャーは、自分が担っている役割はどの部分なのか、どこが苦手で、どこのマネジメントスキルが足りていないのかなどを考えていただくと、この4つの象限は非常に有効です。

さらに、経営者の視界で言うとするならば、誰にどこを担わせるか、今後人材をどう育てていくか、場合によっては外部からどこの部分を補う人を連れてくるか、などを考える際の参考にもなります。

管理職研修(マネージャー研修)の目的とは?

業績が上がらない組織と上がる組織の違いは、管理職にあります。 経営者のビジョンが現場で実行されている(業績が上がっている)組織は、 管理職が経営者と現場のコミュニケーションのつなぎ目=結節点として機能しています。

管理職には事業と組織、経営と現場を結節する役割が求められますが、 多くの会社では、管理職に求める役割が明確ではない、 管理職によってマネジメントスタイルがバラバラとなっており、マネジメントが属人的である、 管理職としての覚悟・能力が不十分な状態で管理職を担ってしまっている、 などの問題を抱えています。

リンクアンドモチベーションの研修では、 管理職における役割を明確化し、 『組織におけるコミュニケーションの結節点である』という自覚を醸成するとともに、

自分のマネジメントにおける課題を解決するための職場でのアクションプランや、 将来の自社を背負える人材となるようビジョン理解や戦略策定を行うことで、 組織の結節点として活躍するマネジャーを育成します。

現代の管理職に求められる能力とは?

管理職には経営と現場を接続するコミュニケーションの「結節点」としての役割が求められます。

コミュニケーションの複雑性を縮減するためには、下記4つについての役割・能力が求められます。

求められる役割・能力①:情報提供

組織の業績向上のためには、顧客のニーズ、競合の動向等の情報を適切にメンバーとシェアする必要があります。

また、業務遂行にあたって必要な情報(自部署の使命等)をメンバーに提供すると共に、役割や責任範囲を明確にし、具体策を示すことも求められます。

求められる役割・能力②:情報収集

ただ仕事を振るだけでは、適切なマネジメントとは言えません。 自部署内の連携状況、他部署との連携状況を把握し、メンバー個々人の持ち味や要望をつかむことが大切です。

また、自部署の業務の進捗状況を把握し、個人の成果を確認すると共に、トラブルの発生等を把握することも、非常に重要です。

求められる役割・能力③:判断行動

管理職は、迅速な意思決定を行い、自らが模範となるよう積極的に行動することが求められます。

さらに、メンバーに求める行動や考え方、業務に関する評価基準を明確に提示し、公平に評価を行う必要があります。

求められる役割・能力④:支援行動

部下に対してノウハウの伝授、チャレンジの機会の提供を行い、部下のコンディションを気にかけ、壁にぶつかった際には適切にサポートすることが求められます。

さらに、業務の背景や意義の伝達、部下へ適切な権限委譲を行い、オープンに部下の意見を募り、優れた意見を取り入れることも必要です。

管理職研修(マネージャー研修)で踏まえるべき要素

管理職・マネージャー研修で踏まえるべき要素としては、下記5つがあげられます。

①マネジメント(管理職)の役割や目的、必要性の理解

②マネジメントとは何かの体感

③自分自身のマネジメント状況の客観視

④マネジメントにおける個別性の排除

⑤マネジメントの変革プランへの接続

リンクアンドモチベーション

管理職研修(マネージャー研修)の特徴

リンクアンドモチベーションを例として、理想的な管理職研修について説明させていただきます。

内容は一部抜粋して紹介しておりますが、他社の管理職研修と違う大きなポイントは、「知識提供・意識変革」のみで終わらせず、参加者の「行動変革」まで至らせることにこだわっている点にあります。

これまでの世の教育研修は、その場で素晴らしい気づきを得たとしても、いざ現場に戻ると学びが活かされず、結局研修効果が長続きしない傾向がありました。

リンクアンドモチベーションの研修では、研修内容が日々の行動に繋がり、現場の変革や成果に繋がる研修を提供します。

先ほどあげた管理職・マネージャー育成で行うべき5つのポイントを下記のような内容で網羅しています。

スキルだけでなく役割意識・意欲の開発(①マネジメント(管理職)の役割や目的・必要性の理解、②マネジメントとは何かの体感)

参加者が、研修で知識を学んだとしても、管理職としての役割ややるべき事に共感していなければ、行動には繋がりません。

リンクアンドモチベーションでは、スキルだけでなく役割意識・意欲の開発を行います。

情報提供だけでなく経験学習機会の提供(③自分自身のマネジメント状況の客観視)

参加者が、研修内で情報を獲得したとしても、日々の経験や業務と接続されていなければ定着しません。

リンクアンドモチベーションでは、他己評価サーベイの実施によって、自身のマネジメントの4機能の実践度合いを元に課題を認識することで、納得感を醸成したうえでスキル開発を促進することができます。

個人の強化だけでなく関係性の強化(④マネジメントにおける個別性の排除、⑤マネジメントの変革プランへの接続)

参加者が、研修を経て管理職としての変化意欲が高まったとしても職場の関係性が変わらなければ、行動を変えることの抵抗感が生まれます。

リンクアンドモチベーションでは、研修後に職場での報告、職場からのフィードバック機会を設けることで、参加者の変化を受け入れる関係性強化を促します。

リンクアンドモチベーション

管理職研修(マネージャー研修)の概要

リンクアンドモチベーションでは、上述のマネジメントの定義から踏まえて管理職のアクションプラン立案・実行まで支援しています。

管理職・マネージャーとしての難しさや多忙さ、現場で起こりそうな葛藤を踏まえた上で、本人が変わりたい・マネジメントを変えていきたいと思う設計で、現場のマネジメント認識・変革までをご支援しています。

リンクアンドモチベーションの管理職研修(マネージャー研修)の流れ

- マネジメント (管理職) の役割理解

- マネジメントの階層による歪みの体感

- マネジメントの4機能の理解

- 相互フィードバックによる学習の深化

- マネジメント葛藤の整理

- マネジメントのアクションプランの策定

リンクアンドモチベーションの管理職研修(マネージャー研修)の設計における特徴

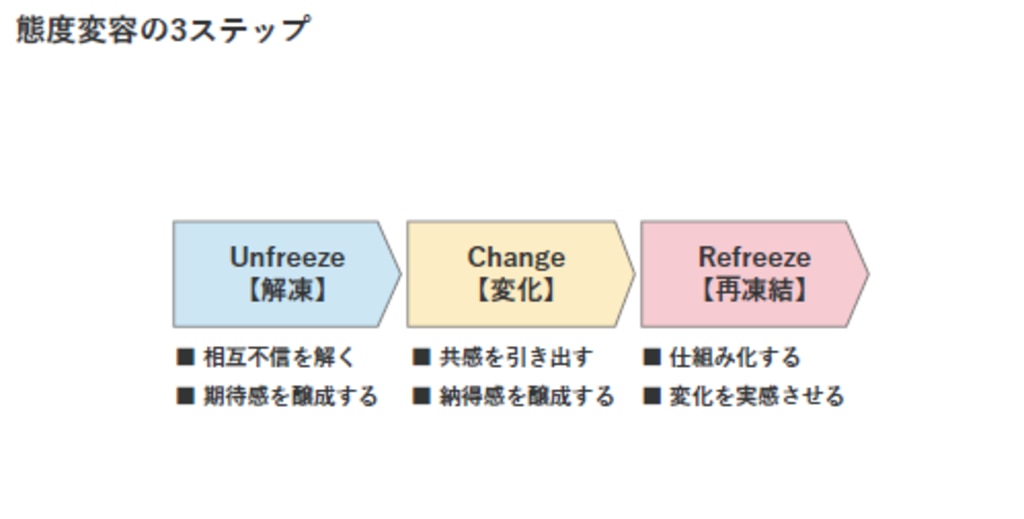

リンクアンドモチベーションの研修では、アイスブレイクや体感ワークといった手法を盛り込みつつ、本人が変わりたいという意欲醸成を意図したリンクアンドモチベーション独自の態度変容技術「モチベーションエンジニアリング」の考え方をもとにした設計を行っています。

リンクアンドモチベーションでは、研修の初めに、人や組織が変わるときには3つのステップ(Unfreeze・Change・Refreeze)があるというお話をしています。

氷の形が変わるのをイメージしてもらえれば良いですが、四角い氷をいきなり丸い氷に変えようとすると割れてしまいますよね。

四角い氷を一旦溶かす。これが解凍、「Unfreeze」です。

そして、溶かした水を丸い型にはめる。これが変化、「Change」です。

そして最後、その丸い水を凍らせる。これが再凍結、「Refreeze」です。

氷の形の変化と同じように、人の気持ちも、溶かしてから変えて固めるという順で進めないと簡単に変えることなどできません。なぜならば、人間には過去慣性や相互不信があるためです。

上記を踏まえ、 管理職研修(マネージャー研修)では、マネジメントを会社全体・組織全体で捉えなおした際の「マネジメントの本質」を理解し、マネジメントの全体像の中での強み・弱みや、周囲のマネジメントとの相対化を行います。

変化に向けては、近視眼的な見方から視界を変え、現状を見直すことで変化に向けたエネルギーを生み出すことが序盤の目的です。

その上で優先的に対処すべき課題や目指す方向性を決め、実行しやすい目標に落とし込むことで適切な参照点を設定します。

最後には現場に接続するために、現場の葛藤や周囲の巻き込みを考えたアクションプラン立案までを支援いたします。

管理職研修(マネージャー研修)におすすめの時期

管理職研修におすすめの時期は、1月・4月・7月・10月です。いずれも人事異動がより活発に行われる時期であり、この時期に研修を行うことで、管理職としての振る舞いを見直し、アクションを起こす切りのいいタイミングを設けることができます。

ただ、人材戦略は会社の業績を支える重要な戦略であり、特に経営と現場を結節する役割を担う管理職は、事業/組織成果創出において重要です。

よって、基本的には時節を問わず、1年を通じてあらゆる場面で研修を行うことが求められます。

管理職研修(マネージャー研修)の注意点

①ケースワークを「自分ごと」として捉える

本研修では、業務を想定したケースワークを行い、どのように動くべきかを考えます。

この時、実際の業務の状況や、自分自身の部下のことに落とし込みながら取り組むことができれば、現場でもケースワークを応用した行動をとりやすくなります。

②:研修を通じて得た学び・アクションプランを、研修後も継続して実践する

本研修では、すぐ現場で実践するためのアクションプランを作成することができます。

ただし、ただ知識を学び、アクションプランを作成しただけでは、研修の意味がありません。これを現場の業務で実践し、PDCAを回して継続的に磨く必要があります。

管理職研修(マネージャー研修)におけるチェックポイント

- マネジメントで行うことに「優先順位」がついている

- 全てを「一人で変えよう」としない (マネジメントだけで変えようとしない)

- マネジメントのポイントは「信頼関係」の構築であるという点からぶれない

- 周囲からの期待や認識は「変化するものである」という考えをもつ

- アクションプランの実践は「難しいものである」という前提を置く

ポイント①:マネジメントで行うことに「優先順位」がついている

働き方改革の流れもあいまって、管理職は忙しく、なかなかマネジメントに時間を割くことはできません。だからこそ、研修を通じてマネジメントでやるべきことの全体像と優先順位をつけることが重要です。

リンクアンドモチベーションでは、マネジメントの機能を網羅的に把握する360度サーベイを用いて、管理職として果たすべきマネジメントの全体像を把握することから始めます。

その上で、期待度と満足度によってマネジメント課題に優先順位をつけます。

ポイント②:全てを「一人で(マネジメントだけで)変えよう」としない

マネジメントの役割を全て一人で担おうとすると業務量が膨大になります。優先順位をつけるとともに上司や職場メンバーの力を借りて、チームで組織を束ねて成果を創出することを考えることが重要です。

リンクアンドモチベーションでは、上位役職者を巻き込んだ変革施策の立案を推奨しております。実際に変わりたい・変われると実感頂けるように、周囲を巻き込んだ変革施策の立案・実行を支援致します。

ポイント③:マネジメントのポイントは「信頼関係」の構築であるという点からぶれない

マネジメントのスキル向上やアクションプランの実践は必要ですが、前提として重要なのはお互いの関係構築です。

信頼関係が築けていれば全てを説明しなくともメンバーは動いてくれるため、極端に言えばマネジメントのスキルも不要になります。

リンクアンドモチベーションでは、実際の変革プランを立てるために360度サーベイを用いますが、メンバーとの信頼関係構築に向けた実際の行動まで落とし込み、関係構築を行うポイントを提供いたします。

ポイント④:周囲からの期待や認識は「変化するものである」という考えをもつ

職場のメンバーや上司が変わればマネジメントに求められることは変化します。

だからこそ、現場で実践した後も定点観測しながら、アクションプランの有効性を検証し、リアルタイムで期待を把握することが重要です。

リンクアンドモチベーションでは、3か月~1年ごとの継続的な支援を前提にしております。

現場でのプレーヤー業務と並行しながら注力することを前提に置きながら変化を見える化(定量化)することで、現場でのアクションプランの実践を促進する仕組みづくりをお手伝いします。

ポイント⑤:アクションプランの実践は「難しいものである」という前提を置く

研修で立てたアクションプランは、思ったように実践することが難しいのが正直なところです。だからこそ、マネジメントを変えたいという本人の動機づけと、現場に即したアクションプランを設定することが重要です。

リンクアンドモチベーションでは、個々人の課題に踏み込んだアドバイスを行うために、4~5名に対して1名のグループコーディネーターを交えて個々人の現状把握を客観的に行います。

加えて、現場での葛藤を踏まえた上で、アクションプランを実践できる粒感まで砕いて立案し、背中を押すご支援をいたします。

管理研修検討中の方からのよくある質問

(講師・内容・実施方法など)

「管理職研修(マネージャー研修)を実施したいのですが、現場に反発されそうです」

階層別研修のような必須テーマではない場合に頂くことが多い内容です。忙しい現場から1日以上離れることだけを伝えてしまうと反発されることが多いので、1日の投資が現場での成果に繋がることを説明する必要があります。

また、説明だけでは変化の実感値が伝わらないことも多いため、アンケートなどの実施をした上で実際の声を集め、納得感をもって伝えることが重要です。

マネジメントの具体的なスキルと360度サーベイはどちらを優先すべきですか?

マネジメントにおいては、すぐに実践できるスキルを強化することが望ましいですが、関係性をきちんと築いていない状況で表層的なスキルだけで対処しようとしても悪影響を及ぼすことがあります。

的確なアクションを取るためにも、360度サーベイでの現状の課題把握を優先的に行うことが大切だと考えています。

「危機感を伝えたいので、絶対的なマネジメント基準をフィードバックしてほしいです。」

一般的なマネジメントとの相対化や、絶対的なマネジメント基準を訴求するという手段も危機感を訴求するためには一定有効です。

ただし、前提として環境が違う中でマネジメントを「絶対的に評価すること」は非常に難しく、アセスメントの場を作ったとしても「実際のマネジメントを把握すること」は非常に困難です。

また、マネジメントは「今良ければOK」というものではないため、マネジメント偏差値が高くとも低くとも改善課題を見出してもらうことが重要です。

必要性を訴求し、「変化したい」という欲求を引き出すとともに、具体的な課題設定で「変われそう」という意欲の醸成に注力することのほうが重要です。

(「変わらなければならない」というメッセージは、短期的な行動変化しかもたらさず、時間の経過と共に変化前の状態に戻るため、お勧めしておりません。)

■リンクアンドモチベーションの研修の特徴は?

弊社では2001年より、企業に対するコンサルティングで培った ノウハウやセオリーを定式化し、教育研修を開発しています。 実際の職場での活用・実践を前提とした内容に加え、 体感型ゲームやグループワークなどを中心とした “楽しみ”ながら“学ぶ” 体感型の「エデュテインメントプログラム」 となっていることが特徴です。 また、弊社の基幹技術である モチベーションエンジニアリングを用いることで 単なる知識提供や意識変革ではなく、 参加者の「行動変革」を実現する研修となっています。

■研修プログラムの種類はどんなものがある?

「新入社員研修」や「管理職研修」といった階層別の研修から 「リクルーター研修」や「営業力強化研修」といったテーマ別の研修まで 企業様のニーズに合わせて幅広く実施しております。

■プログラム内容について相談することは可能?

可能です。 リンクアンドモチベーションの研修プログラムは、 企業様のご状況・ご要望に合わせてカスタマイズし、 ご参加者の行動変化が促進されるような 最も効果的な形でご提供させて頂いております。

■研修プログラムの費用はどの程度?

研修内容・実施人数によって費用は大きく異なります。 詳細は、お問い合わせページよりご相談下さい。

■研修プログラムの実施事例はある?

様々な規模・業界の企業様にサービスをご提供しております。 詳細は、実施事例ページよりご確認下さい。

あなたの組織課題や目指すべき未来から最適なソリューションを

ご案内させていただきます。

まずはお気軽にお問い合わせをお願いします。

管理職研修(マネージャー研修) 導入事例

関連サービス

マネジメント役割理解研修

チューニング(方向付け)スキル強化研修

マネジメントコミュニケーション研修

モチベート(動機付け)スキル強化研修

管理職向け360度評価研修

※本プログラムは「マネジメント研修」のフォローアッププログラムです。

注目サービス

新入社員研修

管理職研修の内容と目的は?マネージャー等の管理職に必要な能力

お問い合わせ

世界初の「モチベーション」を切り口としたコンサルティング会社です。

創業以来20年以上にわたり、2000社以上の様々な規模・業態の企業様をご支援してきました。

経営学、社会システム論、行動経済学、心理学などの学術的成果をベースに、

組織人事領域における様々な変革のご支援を行ってきました。

貴社にとっても最適なソリューションをご案内させていただきます。

まずはお気軽にご連絡ください。

Copyright© 2018-2021 Link and Motivation Inc. All Rights Reserved