クリティカルシンキングとは?メリットや実践方法を解説

「部下の思考が浅く、何度注意しても改善されない」「よく考えろ!と上司から言われるが、どう考えていいか分からない」といった悩みを、ビジネスの日常シーンで聞くことがあるでしょう。

では、ビジネスシーンにおける「よく考える」とは何なのか、どのようにしたら「考える力」を伸ばすことができるのか、クリティカルシンキングというテーマを通して見ていきたいと思います。

▼【リンクアンドモチベーションのサービス特徴】が分かる資料はこちら

目次[非表示]

クリティカルシンキングとは?

昨今、クリティカルシンキングという名前をビジネスシーンでも耳にすることが多くなりました。 ですが、しっかりと意味について説明ができる人は少ないのではないでしょうか。

様々な流派があり、定義が明確に定まっていないということも影響しているでしょう。

日本でクリティカルシンキングを広めた立役者であるグロービス経営大学院が出版している「グロービス MBAクリティカル・シンキング改訂3版」では以下のように定義しています。

(出典:グロービス経営大学院『グロービス MBAクリティカル・シンキング改訂3版』ダイヤモンド社)

「クリティカル・シンキング」は、「健全な批判精神を持った客観的な思考」という意味合いは維持しながらも、心理学の領域に深く立ち入るのではなく、「ビジネスパーソンが仕事を進めていくうえで役立つ」という観点にフォーカスしている。

具体的には、論理思考の方法論(テクニックやフレームワーク等)と正しく思考するための姿勢(心構え)を組み合わせることにより、ビジネスにおいて「物事を正しい方法で正しいレベルまで考える」ことを実現しようとしている。

他にも、ゼックミスタ、J・E・ジョンソン『クリティカルシンキング入門編』では

「あらゆる物事の問題を特定して、適切に分析することによって最適解に辿り着くための思考方法」

と定義されています。

(出典:ゼックミスタ、J・E・ジョンソン『クリティカルシンキング入門編』北大路書房)

クリティカルは直訳すると「批判する」「重大」といった意味になります。

この意味と、様々な定義を基にすると、クリティカルシンキングとは「物事を批判的に捉え、最適解を導く思考法」と捉えられます。

また、様々な定義のあるクリティカルシンキングですが、「批判」の捉え方については、単に否定的になるのではなく、 自身の論理構成や内容について内省する態度が重要であることは共通した部分です。

なぜ必要?クリティカルシンキングが注目されている理由

では、なぜ今クリティカルシンキングが注目されているのでしょうか。

理由は、「環境変化に適応し、今まで出会ったことのない問題を解決していくため」です。

インターネットをはじめとしたテクノロジーの進化や、新型コロナウイルスの流行、ウクライナ危機など、世の中は予測が難しいほど急速に変化していく「VUCA時代」です。

1990年代までは変化もゆるやかで、既に見出した勝ち筋に従って業務を遂行していれば企業として勝ち残れましたが、VUCA時代は勝ち筋を徹底しているだけでは解決できない問題が増え、生き残れなくなっています。

今までの経験や知識で解決できない問題に向き合うためには、クリティカルシンキングのように物事を客観的・論理的な視点で捉え、最適解を導く能力が必要とされるのです。

ロジカルシンキングとの違いとは?

ロジカルシンキングは一貫して筋道の通った考え方やその説明方法を示しています。

ビジネスにおけるロジカルシンキングの重要性は言うまでもないほど浸透していますが、「妥当性の高い意思決定を行う」ためにはロジカルシンキングには限界があるとも言われています。

例えば、ロジカルシンキングは

- 「前提に基づき推論し、結論を導く考え方」であり、前提が異なれば結論が変わってしまうこと

- MECEの切り方は画一的な答えがあるわけではなく、切り方次第で結論が変わってしまうこと

などが指摘されています。

上記の限界を補完し、 より妥当性の高い意思決定を行うためにクリティカルシンキングが活用できます。

▼【ロジカルシンキング】に関する記事はこちら

ロジカルシンキングとは?意味や思考力の鍛え方、フレームワークを解説

■具体的な例

具体的な例で違いをみてみましょう。

例えば、とある新聞社から

「新聞の購買部数が減少しているため、要因を分析し、改善策を提案して欲しい」と依頼されたとします。

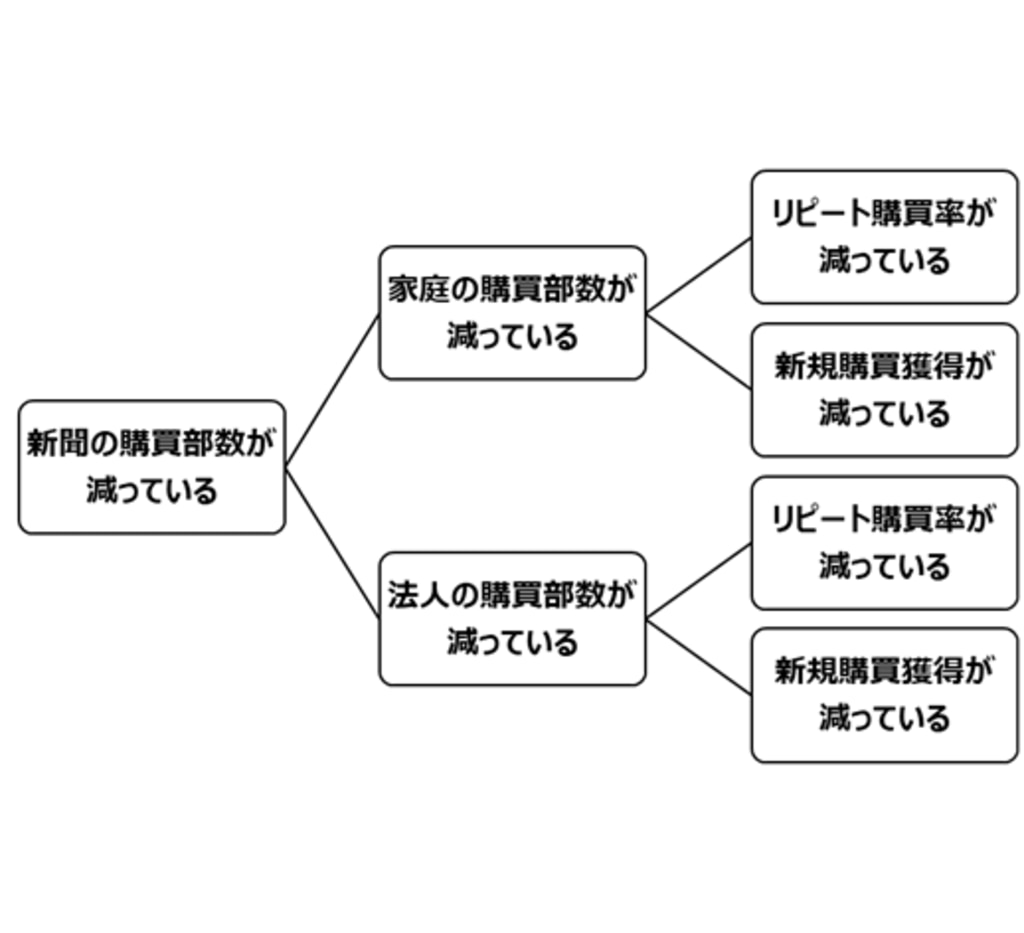

ロジカルシンキングで考えると、以下のようなロジックツリーがかけます。

これらの仮説を立てた上で、どの項目が経年で低下しているかを調べるでしょう。例えば、ここから「家庭の新規購買部数が減っている」ことが特定された場合、家庭の新規購買部数を高めるためのアイデアを提案します。

上記は筋道は立っているものの、少々「本当か?」と問いたくなりませんでしょうか。

では、次にクリティカルシンキングで考えてみると、上記のロジックツリーに以下のような批判をいれていきます。

- 人口当たりの新聞購買率に変化があるのか?

- 購入していた家庭の特徴は?その特徴を有する家庭の数に変化はないのか?

- 購入していた法人の特徴は?その特徴を有する法人の数に変化はないのか?

このように「新聞の購買部数が減っていること」という問題のそもそもの前提から問い直したり、 他の手法はないかを検討することがクリティカルシンキングの考え方です。

クリティカルシンキングにおいても、もちろんロジカルシンキングは重要な手法ですが、 ロジカルシンキングの思考法を正しく用いて、 妥当性の高い結論を導くための姿勢こそがクリティカルシンキングのポイントとなります。

▼【ロジックツリー】に関する記事はこちら

ロジックツリーとは?作成メリットや作成手順は?具体例もご紹介

▼【リンクアンドモチベーションのサービス特徴】が分かる資料はこちら

クリティカルシンキングのメリット

■妥当性の高い意思決定を導く

上記でも述べたように、ロジカルシンキングの限界を補完し、 妥当性の高い意思決定が行えることがメリットのひとつとなります。

ビジネス環境において未知な環境変化を全て正しく読み取ることは不可能ですが、 スピードが求められるビジネス環境の中で意思決定を素早く行うことが求められます。

そういった環境下で多様なデータや意見の妥当性をあらゆる視点から検証するクリティカルシンキングの姿勢が活用できます。

■情報の「受信力」が高まる

ここまで、ビジネス環境におけるクリティカルシンキングの活用を取り上げてきましたが、 クリティカルシンキングは日常のシーンにも活用できます。 クリティカルシンキングを用いて、事象を批判的に捉えることで、 決めつけたり、歪んだ解釈をしたりすることを防ぐことができます。

これを日常シーンで活用すると、 コミュニケーションを取る相手が言いたいことや その前提を的確に捉えることができることもメリットのひとつといえます。

■リスクの回避

クリティカルシンキングは、問題となっている事柄の前提から問い直したり、原因をあらゆる方向から問い直すなど、一つの物事に対しても多角的な視点で捉えようとします。その結果、普通に考えていると気づかなかったリスクを発見し、回避できる可能性が高まります。

■コミュニケーションの活性化

クリティカルシンキングでは、客観的・多角的に物事を捉えることが重要なため、事実に基づいて話し合いを進めていきます。したがって、感情や私情が含まれにくく、スムーズにコミュニケーションをとることが可能です。

(むしろ感情的になってしまっている場合は、事柄を客観的に事実ベースで捉えられていないということなので、クリティカルシンキングができていない可能性が高いです。)

事実ベースで話し合いを行うため、問題解決までのスピードも上がります。

■新たなアイデアの創出

クリティカルシンキングでは、客観的・多角的に物事を捉えるために、「他に候補はないか」「似たものはないか」「代用できないか」などの観点で思考の幅を広げていきます。視点を広げた結果、今までとは違う側面やアイディアに気づき、新しい商品やサービスの開発に役立つ可能性があります。

クリティカルシンキングの基本的な心構え

■好意の原則

「批判的思考」の著者である道田泰司は、 批判的思考を行うためにもっとも重要なことに、好意的な理解をあげています。

好意的な理解とは、批判(吟味、省察)を行うには、まずはその対象や問題をきちんと理解していなければならず、 十分な理解の努力なしに行われる批判は、たんなる誤解や、挙げ足取りや、本質的ではない議論にしかならないという主張です。

これは「共感的理解の原則」ともいわれ、相手を批判する前に自分の理解そのものを批判の対象とすることが重要です。

活用しやすい方法としては、相手が言っていることは正しいという前提でより理解するために批判(吟味、省察)を行うとよいでしょう。

(参考:道田泰司、楠見 孝『批判的思考』新曜社)

■暗黙の前提や思考の癖を知る

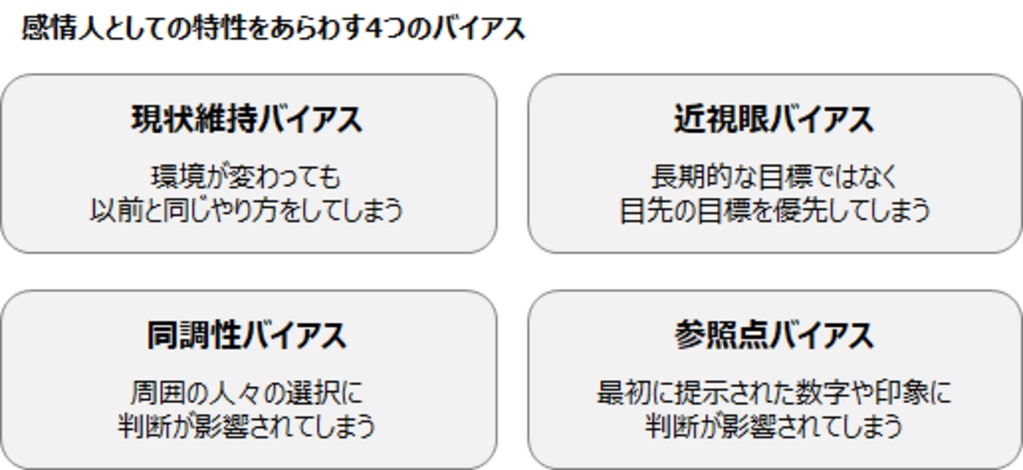

人間の想像や意思決定には、気づいていないものも含めて多くのバイアスが潜んでいます。 これらが、批判の糸口を阻み、妥当性の低い意思決定を行う要因にもなっています。 このようなバイアスを把握し、回避する努力をすることが重要です。

リンクアンドモチベーションでは、人間は限定合理的な感情人であることを前提に 変化を妨げる4つのバイアスがあると整理しています。

自分自身がバイアスに捕らわれている可能性があること、コミュニケーションの相手がバイアスに捕らわれている可能性があることを理解し、暗黙の前提をおいていないかを問うことが重要です。

クリティカルシンキングの方法・進め方

■目的を明確にする

クリティカルシンキングを活用して、「考える」方法をみていきます。

よく言われますが、「なんのために考えるのか」目的を明確にすることは クリティカルシンキングでも重要です。

結論ありきで考えることは、意思決定にバイアスをかけてしまう危険があります。仮説を立てることも重要ですが、 まずは問いを明確にすることが重要であり、複数の人が議論しながら意思決定をする場面では特に重要です。

■「考える枠組み」を決める

目的を定めたら、次はできる限り網羅的に考えられる方法を見つけます。 ビジネスにおいては、対象となる情報の全てをモレなくカバーすることは不可能で、範囲を絞る必要があります。

考える範囲を絞るためには、ビジネス理論に基づいたフレームワークを使用することで、 検討すべき領域を漏れなく意味ある形で捉えることができるでしょう。

■前提条件、置かれた環境に合わせて考える

フレームワークを使って情報を整理した後は、 仮説を持ちながらそれぞれを検証していきます。 その際にはバイアスにとらわれた意思決定を避けるため自分自身の思考の癖や議論相手の思考の癖を捉え、 意思決定に歪みがでないようにしていくことも重要です。

自分自身の物事を捉える前提にバイアスがかかっていないか、 他には観点はないのか、と思考を深めていきましょう。

クリティカルシンキングのトレーニング方法

クリティカルシンキングを鍛えるには、いくつか方法がありますが、今回は

・フレームワークを用いて情報を分解する

・帰納的な推論から仮説立てを行う

・第三者視点を意識する

・事実やデータを用いて発言する

の4つを取り上げます。

例として、同僚のAさんが

「若手社員の退職が多く、新卒が育たない。そもそも上司の関わりも良くないみたいで、実際に退職者の声から出ている。

ただ、全国的に若者は入社3年以内の離職率は3割というデータが出ているから仕方ないとは思っている。

とはいえ新卒側に問題がある場合もある気がするから、採用時に個人がすぐやめる人材かどうか見極められるような内容に変えたほうが良いと思う」

と主張しているとします。

これをケースワークとして、トレーニング方法を解説します。

■フレームワークを用いて情報を分解する

今回の場合は、事実とAさんの主観が混ざってしまっているので、事実情報と推定情報に分けるための、ロジカルシンキングの「切り分け」というフレームワークが使えます。

事実情報

・若手社員は入社後3年以内に3割が退職する

・上司の関わりが良くないという声が退職者から上がっている

推定情報

・新卒側にも問題がある気がする

切り分けてみると、Aさんの結論が推定情報によってのみ導かれていることがわかります。

このように、一見正しそうな主張でも、フレームワークを使って論理的に掘り下げてみることがクリティカルシンキングの訓練に最適です。

■帰納的な推論から仮説だてを行う

批判をしながら思考を深めるためには 仮説をたてることが有効です。

例えばこのケースでは、Aさんは推定情報から「採用時に個人がすぐやめる人材かどうか見極められるような内容に変えたほうが良い」という結論を導いていますが、フレームワークを使って分けた結果から、

「3年以内に離職する理由は何なのか?」

「その理由の一つに上司の関わりがあるなら、実際のデータも出ているしそちらを改善すべきではないか?」

という新たな疑問や仮説を生み出すことができます。

このように、事実情報から帰納的に仮説をたてるトレーニングは、多方面から検証を行うというクリティカルシンキングに必要な力をつけるのに役立つでしょう。

▼【仮説思考】に関する記事はこちら

仮説思考という突破口 ~リーダーへと進化するために~

■第三者視点を意識する

自身の仮説を周囲に伝える際は、第三者視点を意識して改めて見ることで、より客観的に考え、伝える方法を身に着けられます。今自分が立てたこの仮説は、チーム外の人など前提情報を知らない人が見ても納得できる論理展開なのか?を点検することで、足りない情報やロジックの再構成などに目が向きます。そうすることでより物事を批判的に捉え、最適解に近づけることができます。

■事実やデータを用いて発言する

自身の仮説を周囲に伝える際は、事実やデータを用いて発言することも重要です。客観的なデータに依拠した発言を意識することは、説得力が増すだけでなく、主観によって判断してしまうことも防ぐのでよりクリティカルシンキングの習得に役立つでしょう。

まとめ

今回は、クリティカルシンキングの意味やメリット、トレーニング方法などを紹介しました。 今後、さらに変化が加速するといわれるビジネス環境において、 妥当性の高い意思決定を導くクリティカルシンキングはさらに注目されるでしょう。

クリティカルシンキングは日々の「考える」シーン全てでトレーニングを行うことが可能です。 無駄を省き、より高い成果を実現するために、磨き続けていきましょう。

クリティカルシンキングに関するよくある質問

・クリティカルシンキングとロジカルシンキングの違いは?

ロジカルシンキングは一貫して筋道の通った主張を考え、それを論理的に説明するための思考法です。あくまで「一貫した主張と説明」を組み立てるものなので妥当性の高い意思決定を行うためには限界があるとも言われています。

この限界を補完し、 より妥当性の高い意思決定を行うための「物事を批判的に捉え、最適解を導く思考法」が、クリティカルシンキングです。

・最近クリティカルシンキングが注目されているのはどうしてですか?

理由は、「環境変化に適応し、今まで出会ったことのない問題を解決していくため」です。

現在の、予測が難しいほど急速に変化していく「VUCA時代」では、今までの経験や知識で解決できない問題がどんどん増えてきます。そんな問題に向き合うためには、クリティカルシンキングのように物事を客観的・論理的な視点で捉え、最適解を導く能力が必要とされるのです。

・クリティカルシンキングを身につける上でのポイントはなんですか?

日々の「考える」シーンでトレーニングを続けることが重要です。

・フレームワークを用いて情報を分解する

・帰納的な推論から仮説立てを行う

・第三者視点を意識する

・事実やデータを用いて発言する

などのポイントに気を付けながら、全ての物事を批判的に捉え、最適解は何か?を再考する習慣を身につけましょう。