ネゴシエーションとは?意味・成功のポイント・高める方法を分かりやすく解説

ネゴシエーションとは、双方にメリットをもたらす合意を目指す「交渉」のことを言い、ビジネスパーソンにとってネゴシエーションスキルは重要な能力の一つだとされています。

今回は、ネゴシエーションが重要な理由や交渉を成功に導くポイント、ネゴシエーションスキルの高め方などについて解説していきます。

目次[非表示]

ネゴシエーションとは?

ネゴシエーション(negotiation)は、直訳すると「交渉」「折衝」という意味を持つ言葉です。噛み砕いて言うと、当事者同士がお互いのメリットを考慮しながら、合意を目指して建設的な話し合いをすることを言います。営業担当と顧客との商談などは、ネゴシエーションの代表的な例だと言えるでしょう。

ビジネスにおけるネゴシエーションの重要性

ビジネスでは、社内外の様々なシーンで日常的にネゴシエーションがおこなわれています。意見が対立したときに自分の主張を押し通そうとするのではなく、建設的な議論を重ねて互いの妥協点を探るネゴシエーションスキルは、すべてのビジネスパーソンにとって、ビジネスのあらゆる場面で役に立つスキルだと言えるでしょう。

ネゴシエーションの目的

ネゴシエーションの目的は、お互いに納得でき、前向きに取り組める合意を形成し、相手と信頼関係を構築することです。そのためには、代替案や新たなアイデアを提案し合い、双方がWIN-WINになれる着地点を導き出す必要があります。

結果的に、話し合いによって合意を形成できても、片方が一方的に主張を押し通したり、片方が相手の主張を全面的に受け入れたりした場合は、双方が納得できる合意とは言えません。真のネゴシエーションは、お互いの主張に耳を傾け、お互いが納得できる合意形成を目指すことです。

ネゴシエーションに関するよくある誤解

ビジネスシーンでは当たり前のようにネゴシエーションという言葉が使われていますが、誤った認識を持っている人も少なくありません。ネゴシエーションに関するよくある誤解を押さえておきましょう。

「自分の要求を通すこと=ネゴシエーションの成功」ではない!

相手の利益を害してでも、自分の要求を呑ませることができればネゴシエーションは成功だと考えている人がいますが、これは誤解です。ネゴシエーションの真の目的は、双方が納得できる交渉を通した信頼関係の構築です。

半ば無理矢理に要求を押し通して相手の利益を害すれば、信頼関係が壊れるだけでなく、後のトラブルの火種にもなりかねません。ネゴシエーションの成功には、自利利他の精神が不可欠です。

「営業職じゃないからネゴシエーションスキルは不要」ではない!

「自分は営業職じゃないからネゴシエーションスキルは不要だ」と考えている人がいますが、これも誤解です。パートナー企業との合意形成や、社内での細かい調整、また労使交渉に至るまで、ビジネスはネゴシエーションの連続です。

たしかに、ネゴシエーションスキルは営業職にとって重要なスキルの一つですが、一人前のビジネスパーソンとして仕事を円滑に進めたいなら、職種にかかわらず誰もが習得しておくべきスキルだと言えるでしょう。

ネゴシエーションを効果的に進める流れ

準備段階

効果的なネゴシエーションを達成するための基礎は、徹底的な準備にあります。この準備の段階では、あなた自身の目標や交渉の具体的な目的を明確に定義する必要があります。これは、交渉の全体的な方向性を示すために不可欠です。

さらに、相手の背景について十分に調査し、そのニーズや潜在的な交渉ポイントについて理解を深めることも重要な準備の一部です。これは、相手の視点を理解し、共感を示すために重要です。

開始段階

ネゴシエーションを開始する際には、最初に正式な挨拶を行います。この挨拶は、対話の尊重と礼儀正しさを示す重要な一歩であり、プロセスの開始を宣言します。次に、ネゴシエーションの目的と進行するプロセスを確認します。この部分は全体の方向性を示し、参加者全員が同じページにいることを保証するために重要です。

自己紹介を行うと、参加者の役割が明確になり、それぞれが何を持っているのか、何を達成しようとしているのかを理解できます。

交渉段階

本格的な交渉の場では、具体的な提案が立てられ、それに対する反応が生じるのが一般的です。提案者は明確で具体的な提案をする責任があり、その提案に対する反応を注意深く観察しながら、必要に応じて自身の立場を調整し、柔軟に対応します。

この過程では、双方の立場を理解し、互いの要求と提供できるものをバランスよく交換することが重要であり、それによって合意形成を目指します。しかし、常にスムーズに事が進むわけではなく、時には妥協が必要になることもあります。

合意・締結段階

双方が納得のいく解決策に達した場合、その結果を正式に文書化するステップへと進みます。この文書化は非常に重要なプロセスで、合意書には交渉で決定した全ての重要事項を詳細に記載することが求められます。各項目は明確に定義され、両者が内容に完全に同意した上で署名をします。

このように文書化することで、後の誤解を防いだり、未来的な問題が生じた場合に法的な保証を提供することが可能となります。この合意書の完成後、最後の段階として今後のフォローアップの手順や連絡先の交換を行います。

ネゴシエーションを成功させるためのポイント

商談など、対外的なネゴシエーションを成功させるために重要なポイントを5つご紹介します

。

①最低ラインの条件を明確化しておく

ネゴシエーションをおこなう前に、妥協できる最低ラインの条件を明確にしておくことが重要です。相手に流され、本来許容できない条件で合意してしまうと、長期にわたって不利な条件で取引をしなければならなくなります。

一度合意が成立してしまうと、それを覆すのは容易なことではありません。その点も踏まえて、商談などの前には社内で協議し、譲れない条件や「これ以上下げられない」というラインを明確に決めておきましょう。

②要求は分かりやすく整理して伝える

自社の要求を相手にきちんと理解してもらえるよう、ネゴシエーションの前には伝えたいポイントを分かりやすく整理しておきましょう。曖昧な言い方をしたり、相手も分かっているはずだと思い込んでネゴシエーションを進めたりすると、認識にズレがあるまま合意に至ってしまうことがあります。

そうなると、「そんなことは聞いていない」「だまされた」「うまく言いくるめられた」といった感情から大きなトラブルに発展してしまうこともあります。ネゴシエーションの途中に質問を挟むことで相手の理解度をチェックするなどして、誤解の余地がない説明に努めましょう。

③相手の主張を傾聴する

ネゴシエーションで信頼関係を構築するためには、相手の主張にしっかりと耳を傾けることが大切です。相手の主張をいったん受容し、理解していることを示すために適宜言い換えをしたり、要望を深掘りするために質問したりすることで、相手に心を開かせることができます。

その結果、活発な交渉を促すことができるでしょう。また、しっかりと傾聴することは、自社にとって不利な条件を聞き漏らさないという意味でも重要です。

④大筋の合意内容を決めてから細部を詰める

お互いの主張が出揃うと、それぞれの譲れる部分・譲れない部分が明確になります。この段階で合意できる部分と調整が必要な部分に分け、大筋の合意内容を決めてから細かな部分を交渉するとネゴシエーションがスムーズに進みます。

なお、相手にとって都合の悪い情報はつい後出ししたくなりますが、開示が遅れると相手の不信感につながります。できるだけ早めに開示し、穏便にネゴシエーションを進めましょう。

⑤交渉決裂時の対応を事前に決めておく

当然、ネゴシエーションが失敗に終わることもあります。一担当者がその場で重大な決断を迫られることのないよう、交渉決裂時の対応はあらかじめ社内で協議して決めておきましょう。交渉決裂時の対応が決まっていたほうが、担当者も安心して交渉に臨むことができます。

⑥交渉の場所やタイミングを考える

ネゴシエーションを成功させるためには、交渉の場所やタイミングが非常に重要です。特に、交渉の場所を選ぶ際には、その環境が参加者の心理的な快適さや集中力に大きく影響を及ぼすため、慎重に考慮する必要があります。

たとえば、自社の会議室や慣れ親しんだ場所で交渉を行うことは、ホームグラウンドアドバンテージとして知られています。このような環境では、主催者側はよりリラックスし、自信を持って交渉に臨むことができます。

ネゴシエーション力向上に必要なスキル

ネゴシエーション力を高めるために必須のスキルを3つご紹介します。

コンセプチュアルスキル

ネゴシエーション力向上のためには、コンセプチュアルスキルを高めることが不可欠です。コンセプチュアルスキルとは、抽象的な考えや物事の大枠を理解する能力のことで「概念化能力」とも呼ばれます。

コンセプチュアルスキルの高い人は抽象的な考えを概念化し、物事の大枠を捉えられるので、ネゴシエーションにおいても状況や要望の本質を見極めることに長けています。そのため、相手が受け入れやすい提案ができ、交渉がうまくいきやすいのです。

コンセプチュアルスキルについては、以下の記事で詳しく解説しています。

>> コンセプチュアルスキルの構成要素とは? 人材採用のメリットと注意点を紹介

▼関連記事はこちら

コミュニケーション能力とは?【高い人の特徴】と能力向上のポイントを解説

自身や相手を観察するスキル

自身の置かれた状況を客観的に見つめ、常に冷静でいることは、ネゴシエーションの成功に欠かせない要素です。たとえ自身にとって不利な展開に陥ったとしても、焦ったり感情的になったりせず、異なる切り口での提案ができれば危機を脱することができるでしょう。また、相手をよく観察する力も重要です。相手の言葉だけでなく表情やボディランゲージにも注目し、細かい要望まで的確に汲み取ることができれば交渉がまとまりやすくなります。

妥協点を導くスキル

ネゴシエーションの終盤では、双方が納得できる妥協点を導いていく必要があります。そのためには、自身の利益だけに固執せず双方の利害を整理し、自身の譲れないラインを守りながら相手の納得を得るスキルが必要です。非常に高度なスキルですが、普段から社内外の様々なネゴシエーションにおいて意識することで磨いていくことができます。

俯瞰的な状況把握スキル

ネゴシエーション力を向上させるためには、俯瞰的な状況把握スキルが非常に重要です。このスキルは、全体の状況を広く深く理解し、その中で最も重要な要素や影響力のある要因を見極める能力を指します。交渉においては、多くの情報や変数が絡み合っており、それぞれの要素がどのように相互作用しているかを理解することが求められます。

俯瞰的な視点から状況を捉えることにより、交渉者は目前の問題だけでなく、長期的な影響や可能性についても考慮することができます。

ネゴシエーション力向上に役立つ本

本物の交渉術 あなたのビジネスを動かす「パワー・ネゴシエーション」

楠木健(一橋ビジネススクール教授)推薦!!

「相手に勝ったと思わせる」――ここに成功のカギがある。豊富な実例で交渉の本質を鮮やかに描く名著。

オグ・マンディーノ(『世界最強の商人』著者)

信じられない!誰もが人生を向上させるのに役立つ知恵が詰まった本。しかも簡単で楽しく読める!

※内容紹介「BOOK」データベースより

著者:ロジャー・ドーソン(著) 島藤 真澄(訳) 小山 竜央(監修)

発行:2021/12/16

出版社:KADOKAWA

ネゴシエーション力を高めるためには、書籍などから知識・ノウハウを得ることも重要ですが、やはり物を言うのは実践の数です。ネゴシエーションスキルの向上を図るなら、実践もぜひ大切にしてください。双方が納得できる合意を導くことは簡単ではありませんが、失敗を恐れず最適な着地点を見つける努力をしましょう。

どんなに小さな交渉でも失敗に終わった場合は、その原因を分析し、「どうすればうまくいったのか?」ということを振り返るようにしてください。このように実践を重ねることで着実にネゴシエーションスキルは高まり、結果がともなうようになるでしょう。

組織改善ならリンクアンドモチベーション

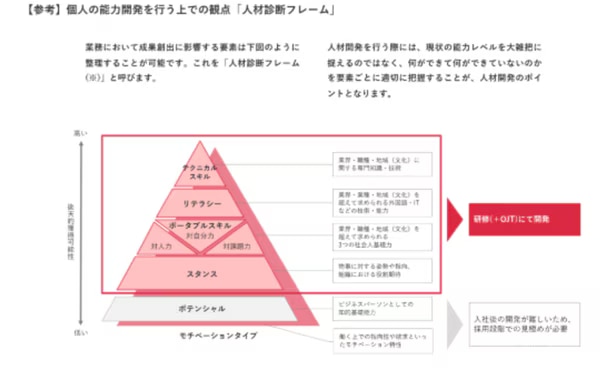

リンクアンドモチベーションでは人材開発・組織開発・人材採用の3領域において基幹技術であるモチベーションエンジニアリング(https://www.lmi.ne.jp/about/me/)を用いて研修・コンサルティングサービスを提供しています。

更に、創業以来20年以上、様々な規模・業態の上場企業500社を含む2000社以上の企業を支援してきた実績を活かして、組織改善の習慣化を実現するモチベーションクラウドも提供しています。

・方針や戦略への納得が得られず、実行がなされない

・業績が上がらず、組織にまとまりがない

・いい人材の採用や育成が進まない

・給与や待遇への不満が挙がっている

といったお悩みをお持ちの企業様へ最適なサービスをご提供しています。

▼ネゴシエーション研修の詳細はこちら

https://solution.lmi.ne.jp/hr_development/c/portableskill/ryoma_negotiation

まとめ

自分や自社の利益を守ることや、相手の要求に耳を傾けて信頼関係を築くことは、ビジネスのあらゆる場面で求められます。自身の主張を伝えるだけでなく、相手の心理・感情にまで思考を及ぼし、双方の納得感を高めるようなネゴシエーションができるようになれば、社内外から頼りにされるビジネスパーソンになれるでしょう。

ネゴシエーションに関するよくある質問

Q:ドア・イン・ザ・フェイスとはどのようなネゴシエーション術?

ドア・イン・ザ・フェイスとは、本命の要求を通すためにまず大きな要求をし、相手に一度断られたうえで、本命の要求をするテクニックです。そうすることで、本命の要求が通りやすくなります。

私たちは、要求を断ると「断ってしまった」という罪悪感に似た気持ちを抱えますが、そのままの状態では気持ちが悪いので、「お返しをしなくては」と考えるようになります。これを「返報性の法則」と言います。ドア・イン・ザ・フェイスは返報性の法則を活用した交渉術です。

Q:フット・イン・ザ・ドアとはどのようなネゴシエーション術?

フット・イン・ザ・ドアとは、本命の要求を通すためにまず小さな要求から出していき、段階的に要求レベルを上げていくテクニックです。

そうすることで、本命の要求が通りやすくなります。私たちは、いったんある態度をとると、「態度をころころ変えたくない」という思いから一貫して同じ態度・行動をとり続けようとする傾向があります。

これを「一貫性の法則」と言います。フット・イン・ザ・ドアは一貫性の法則を活用した交渉術です。