適性検査とは?新卒・中途の違いや導入のポイントを徹底解説

適性検査とは、企業が人材採用などの際に実施する検査のことです。書類や面接だけでは分からない応募者の能力や人となりを把握して、よりマッチング度の高い人材を獲得するためにおこなわれます。

また、近年では、人材獲得のためだけではなく、人事戦略全体のPDCAを回していくために適性検査を活用することも増えています。今回は、適性検査の方式や受検方法、代表的な適性検査の種類、適性検査を導入する際の注意点などについて解説していきます。

目次[非表示]

- 1.適性検査とは?

- 2.企業が適性検査をおこなう目的とは

- 3.適性検査が活用できる場面

- 4.適性検査を実施するメリット

- 5.適性検査を実施するデメリット

- 6.自社に合った適性検査の選び方

- 7.適性検査を選ぶために持つべき視点

- 8.新卒採用と中途採用の適性検査の違い

- 9.適性検査のテスト方式

- 10.適性検査のテスト形式・受検方法

- 11.適性検査をおこなうタイミングは?

- 12.【新卒採用】適性検査の種類と試験内容

- 13.【中途採用】適性検査の種類と試験内容

- 14.近年の適性検査の実施率

- 15.受検率の高い適性検査とは

- 16.適性検査を導入する際の選び方

- 17.適性検査の導入時に注意すべきこととは?

- 18.適性検査をおこなう際に企業が注意すべきこととは?

- 19.適性検査のことならリンクアンドモチベーション

- 20.まとめ

- 21.適性検査に関するよくある質問

適性検査とは?

適性検査とは、一般的に職業や学業などにおける特定の活動に対してどのくらいの適性を有しているかを測るためにおこなう検査のことを言います。日本においては、人材採用において選考フローの一環として適性検査がおこなわれるのが一般的です。

企業が適性検査をおこなう大きな目的は、書類や面接だけでは分からない応募者の能力や人となりを把握して、応募者との関係構築に活かし、採用のミスマッチを減らすことです。新卒採用・中途採用を問わず、幅広い企業で適性検査が導入されています。

適性検査は基本的に、応募者への質問を通して、知識や思考力、ポテンシャルや性格などを測ります。結果は数値やグラフで出てくるため、客観的な指標として選考に生かすことができます。適性検査は様々な種類がありますが、大きく「能力検査」と「性格検査」の2種類に分けられます。

能力検査で分かること

能力検査は、主に論理的思考力や発想力、基礎学力や一般常識などを測るための適性検査で、応募者が業務に必要な基礎的な能力を有しているかどうかが分かります。具体的には、以下のようなことを把握できます。

・論理的・合理的な思考によって効果的な方法を提案できるか

・複雑な問題を整理して理解できるか

・過去の知識を応用できるか

・相手のニーズを的確に捉えて行動できるか

なお、能力検査の手法は、選択肢から選んで回答する「客観式」か、文章で自由に回答する「記述式」かのいずれかです。

性格検査で分かること

性格検査は、主に仕事への取り組み方や人間性、パーソナリティや価値観、物事の判断基準などを測るための適性検査で、業務への適性だけでなく企業風土への適性も分かります。具体的には、以下のようなことを把握できます。

・自社の価値観や組織風土にマッチするか

・仕事に対してどのくらい意欲があるか

・前向きにチャレンジできるか

・周囲とうまくコミュニケーションを図りながら働けるか

性格検査の手法は、選択肢から選んで回答する「質問紙法」、絵や図形などの曖昧な刺激を用いた課題に取り組む「投影法」、単純作業を連続的におこなう「作業検査法」があります。

適性検査の実施割合

適性検査は、多くの企業において実施されています。ひと昔前は大手企業が中心でしたが、近年は中堅・中小企業も適性検査を実施するところが増えています。

株式会社リクルートキャリアがおこなった調査では、適性検査の実施率について以下のようなデータが出ています。大手企業のほうが実施率は高いものの、中小企業でも広く導入されていることが分かります。

(外部の適性検査を実施している企業の割合)

・全体:69%

・従業員1,001名以上:90%

・従業員301~1,000名:80%

・従業員300名以下:55%

※参考:株式会社リクルートキャリア『中途/新卒採用の「面接・選考」に関する調査』(調査期間:2016年9月16日~9月27日)

適性検査の所要時間

適性検査は様々な企業が提供しており、それぞれ検査時間は異なりますが、能力検査も性格検査も30分程度が平均的です。短いものでは5~10分程度の検査もありますし、長いものでは1時間を超える検査もあります。

企業が適性検査をおこなう目的とは

企業が選考フローに適性検査を導入するのは、主に以下のような目的があります。

適性検査の目的①応募者との関係構築を行い、採用のマッチング度を高める

採用において、学生と人事は相互の理解を深め、関係構築を行う必要があります。適性検査は、応募者の自己認知が表れるツールであり、自分自身がどんな人間かを定量的に把握することができます。また、人事やリクルーター側はデータに表れた応募者の資質や人となりを理解したうえで、応募者との関係を築いていくことができます。この結果、応募者と会社の相互理解が進み、マッチング度の高い採用を実現しやすくなります。

適性検査の目的②客観的なデータを取得する

面接による選考では、どうしても面接官の主観が入るため、担当者によって評価にブレが生じる場合があります。複数の面接官がいる場合は、評価が割れて判断しにくくなるケースも少なくありません。その点、適性検査は応募者の能力や資質を客観的なデータで取得できるため、フラットな判断材料とすることができます。

適性検査の目的③採用の属人化を防止する

近年は人材の入れ替わりが激しくなっており、短いスパンで採用担当者が変わる企業も少なくありません。採用活動が属人化していると、担当者の変更によって獲得する人材にバラつきが出てしまいます。しかし、適性検査を実施していれば、判断基準や優先すべき評価ポイントなどを標準化できるため、採用の属人化を防ぐことにもつながります。

適性検査の目的④公平な選考をおこなう

適性検査は、すべての応募者に同じ質問が提示され、すべての応募者が同じ条件で受検します。そのため、公平性の高い選考を実現できます。

適性検査の目的⑤採用担当者の負担を軽減する

応募者が多くなるほど、選考にかかる時間や労力は大きくなります。そのため、効率的に自社に親和性が高い応募者を採用できるようにデータを活用することで、採用担当者の負担を軽減することができます。

適性検査の目的⑥人材配置や採用戦略に生かす

適性検査を実施することで、応募者の適性や志向性、価値観などを把握することができます。このようなデータは選考の場面だけでなく、入社後の人材配置にも役立つため、毎年蓄積していくことが重要です。他にも、「どのタイプの人材が活躍しているのか?」を分析し、ハイパフォーマー分析に活用している企業や「どのタイプの人材に内定辞退者や早期退職者が多いのか?」を把握し、将来の採用戦略に生かす企業もあります。

適性検査の目的⑦マネジメントに活用する

人材採用を終えた後も、入社者の適性検査のデータを配属先の上司に共有すれば、マネジメントに活かしてもらうことができます。上司が新入社員の基礎能力や性格、価値観などを把握していれば、コミュニケーションが円滑に進んだり、最適な業務を任せたりすることができるでしょう。また、キャリア面談においても、より効果的なアドバイスができるはずです。

適性検査が活用できる場面

採用活動

多くの企業が、採用活動において応募者を選別するために適性検査を活用しています。適性検査をおこなうことで、書類や面接だけでは分からない応募者の特性や資質を見極めることができます。新卒採用時の適性検査は、基礎学力や潜在能力を把握するために用いられるのが一般的です。一方、中途採用時の適性検査は、職場とのミスマッチを避けるために用いられることが多く、性格検査だけを取り入れている企業も少なくありません。リンクアンドモチベーショングループでは、適性検査BRIDGEを多くの企業様に導入いただき、採用活動でご活用いただいております。

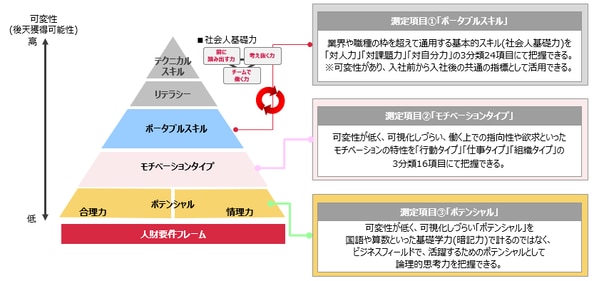

【図1:BRIDGE検査項目】

参考:人材要件フレーム

また、採用の場面においては、モチベーションタイプ(働く上での指向性)によって、面接官やリクルーターと学生をマッチングし、学生の合格率や志望度の向上を図ることが可能です。

配属決定や部署異動

新入社員の配属決定や既存社員の人事異動をおこなう際は、人事や上司の主観に頼りがちですが、それがミスマッチにつながるケースも多々あります。しかし、適性検査をおこなうことで客観的なデータが得られるため、よりマッチング度の高い部署を見極めることができ、適材適所の人材配置につながります。部署や職種によって求められる資質やスキルは変わってきますが、適性検査で行動特性や資質を把握できれば、その部署や職種に適した人材を配置しやすくなるのです。

役職・ポストの決定

従業員の役職・ポストを検討する際にも適性検査が役立ちます。たとえば、実績や貢献度が高い従業員でも、マネジメントに向いているとは限りません。しかし、適性検査をおこなうことで、その従業員が「管理職としての適性があるか?」「マネジメントに必要な資質を備えているか?」といったことを、ある程度把握することができます。そのため、それぞれの従業員にふさわしい役職・ポストを与えることにつながり、エンゲージメント向上が期待できます。

職務適性の分析

適性検査で得られたデータを使って職務分析をすることも可能です。各部署で活躍している従業員を対象に適性検査をおこなえば、彼ら・彼女らに共通する性格特性やスキルを見いだせる可能性があります。そこから、特定の職種や業務に「どのような人材が向いているのか?」という傾向を割り出すこともできるでしょう。このようなデータは、企業の人材活用において貴重な財産になるはずです。リンクアンドモチベーションが提供している適性検査BRIDGEでは、職務適性を個社別に設定が可能なことが特徴です。自社特有の職務適性の設定により、効果的な配属を目指すことが出来ます。

退職者の傾向分析

適性検査で得られたデータから、退職者の傾向を分析することも可能です。退職者が過去に受けた適性検査のデータから退職者に共通する行動特性を抽出することができれば、採用段階から退職リスクを抑えた選考が可能になります。その結果、組織全体の離職率低下、定着率向上につながります。

適性検査を実施するメリット

適性検査をおこなう最大のメリットは、客観的な視点で人材を評価できることです。面接や面談による評価は評価者の主観に左右されがちですが、適性検査なら、受検者の回答をもとに基礎学力からストレス耐性まで可視化・スコア化されたものを確認できます。評価者の主観を排除した客観的な指標を得られるのは、適性検査の大きなメリットだと言えるでしょう。また、適性検査をおこなうことで、書類や面接・面談だけでは分からない特性を見いだせる可能性もあります。

適性検査を実施するデメリット

適性検査は有用なデータを得ることができますが、適正検査の結果を信頼しすぎるのは危険です。適性検査をおこなえばどんな能力も把握できるわけではなく、洞察力や創造力などは測定しにくいと言われています。適性検査から得られたデータは絶対的な指標にはなり得ず、あくまでも人材を見極める手段の一つであると認識しておきましょう。面接官のスキル向上を図るなど、他の選考手法の精度を高めることも重要です。

自社に合った適性検査の選び方

様々な特徴を持つ適性検査があるため、「自社に合った適性検査を選ぶのは難しい」と感じている担当者様も少なくないようです。適性検査選びで失敗しないようにするには、以下のポイントをチェックすることが重要です。

適性検査の費用

適性検査の費用は「受検者一人あたり」で決められているのが通常ですが、金額は数百円〜数千円と幅広くなっています。また、受検費用と別に、初期導入費用や年間手数料がかかる適性検査もあります。目的や受検者の数、採用活動の頻度なども踏まえ、コストパフォーマンスに優れた適性検査を選ぶようにしましょう。

適性検査の所要時間

適性検査の所要時間も様々で、10~20分程度で終わるものもあれば、1時間以上かかるものもあります。適性検査の所要時間は通常、検査項目の数によって変わり、検査項目が多いほど時間がかかり、検査項目が少ないほど時間は短くなります。

どのくらいの所要時間の検査を選ぶべきかは、適性検査をおこなう目的などによって変わってきます。たとえば、応募者の選考だけでなく採用後の配属や人事評価にも活用したいのであれば、より多くのデータが必要になるため、検査項目が多く、所要時間が長めのものになるでしょう。逆に、採否の判断に迷ったときの補足情報程度で考えているのであれば、検査項目が少なく、所要時間が短いもので十分でしょう。

また、適性検査の所要時間によって応募者の負担も変わってきます。就職・転職活動をしている人は基本的に多忙なので、所要時間が長い検査は敬遠されてしまうおそれもあります。応募者の母数を重視する場合などは、所要時間の短い検査を選んだほうが良いでしょう。

適性検査の内容・項目

適性検査の項目は、知的能力、パーソナリティ、チームワーク、マネジメント適性、コミュニケーション能力、ストレス耐性、キャリアタイプ、指向性、職務適性など多岐にわたります。

また、適性検査は「数学力・国語力等で判断するものではなく、ビジネスパーソンとしての素養が判断できるもの」「検査項目が多いものではなく、網羅性の高く、項目の水準が揃っているもの」を選ぶことで、より精密で判断しやすい結果が得られます。なお、「応募者の何を知りたいのか?」をしっかりと議論したうえで、最適な適性検査を選びましょう。

適性検査の方式

適性検査の方式は大きく以下の3パターンがあります。

・Webテスト(自宅受検)

自宅のパソコンなどからオンラインで受検するパターンです。企業側は場所を準備する必要がないため、手間やコストを削減できます。応募者側もどこからでも受検できるため、双方にとって利便性の高い方式だと言えるでしょう。ただし、替え玉受検などの不正が発生しやすいという側面もあるため、然るべき不正対策を講じる必要があります。

・Webテスト(テストセンター)

適性検査の運営元が準備した試験会場(テストセンター)で受検するパターンです。応募者はテストセンターに行き、そこに用意されているパソコンを使って受検します。企業が自ら場所を準備する必要はありませんが、試験会場を借りる形になるため一定のコストはかかります。テストセンターは全国どこにでもあるわけではないので、遠方の応募者は受検を断念する可能性もあります。

・ペーパーテスト(筆記試験)

企業の会議室や外部の会場に行き、ペーパーテスト(筆記試験)を受けるパターンです。多くの場合、集計が容易なマークシート形式で実施されます。会場には監督者を配置するため、不正のリスクは低くなりますが、会場や監督者の準備などの負担がかかります。

適性検査を選ぶために持つべき視点

入社後の活躍は受験者の能力や特性だけではなく、外部環境との関係性によって変動するため、要素還元的に見極めることは困難です。

しかし、自社とのマッチング度が高い人材を工数をかけずに選別する手段として、また、受験者の特徴を理解しやすくするための手段として適性検査の活用は有効です。

適性検査はデータとして蓄積されていくものでもあるので、安易に導入するのではなく、自社が求める効果を最大化するものを選定する必要があります。ここでは、どのような基準で適性検査を選ぶべきなのかについて考えます。

適性検査としての信頼性・妥当性があること

あらゆる企業が独自の適性検査を開発していますが、まずはそれらの信頼性・妥当性があるかどうかを知る必要があります。

信頼性を把握するためには、母集団のデータが標準的であることを確認しましょう。

妥当性を把握するためには、項目の網羅性や具体性を確認しましょう。

例えば「人当たり」「内向性」といったようなスキルとも性格とも取れない項目によって整理されている適性検査は分析精度が低く、判断の妥当性があるとは言えません。また、「ストレス耐性」を判定する適性検査においてそのロジックが開示されていない等も妥当性が低いと言えるでしょう。

どんな結果が出るかだけではなく、そのロジックの明瞭さも確認しましょう。

適性検査を実施する目的を明確にすること

そもそもの信頼性・妥当性の面で十分な適性検査だったとしても、自社が求める目的に合致していなければ活用することができません。適性検査の活用例としては以下のようなものがあげられます。

求職者の見極めへ活用

面接前の一次スクリーニングのために使用されることがあります。

見極めで使用する場合、適性検査ありきで見極め項目を設定するのではなく

何を見極めるべきかを明確にした上で、その見極めが可能なものかを判断しましょう。

求職者との関係構築(惹きつけ)へ活用

適性検査が活用された当初は能力面の可視化に限定されていましたが、

近年では受験者の性格や志向性を把握するための項目も測定できるようになっています。

性格を把握することで、求職者に合わせた自社の魅力付けを行うことができます。

配置配属へ活用

能力や性格を掛け合わせ、適切な配置配属や配属先の上司との関係構築ツールとして

使用することができる適性検査もあります。

採用から入社後のタレントマネジメントまで見据えて

一貫して活用することができることの有効性があります。

新卒採用と中途採用の適性検査の違い

適性検査と言うと新卒採用のイメージが強いかもしれませんが、中途採用に適性検査を導入している企業は多くあります。

新卒採用でも中途採用でも適性検査の目的自体は変わりませんが、少し活用の仕方が変わってきます。新卒採用の場合は、適性検査が応募者の足切り(絞り込み)として使われるケースが多くあります。

また、「どの部署の仕事に適性があるのか?」「どんな業務にポテンシャルがあるのか?」を見極めるためにも使われます。能力検査で学生を絞り、性格検査で適性やポテンシャルを見極めるのが、新卒採用における適性検査の特徴です。

一方、中途採用の場合は、配属先や職種、ポジションありきでの募集になるので、「その業務や職種、ポジションに求められる能力や資質があるのか?」「配属先に組織風土に馴染めそうか?」といった判断材料にするのが一般的です。

適性検査のテスト方式

ノーマティブ方式

質問に対して「はい」「いいえ」で答えたり、3~5段階のどれに該当するかで答えたりする方式がノーマティブ方式です。シンプルで回答しやすいのが利点ですが、応募者が答えを操作することで理想的な人物像をつくり出そうとする「お化粧をした就活」をしてしまうというデメリットもあります。

イプサティブ方式

複数の質問項目をひと組にして、そのなかから、自分にもっとも当てはまる項目(当てはまらない項目)を答える方式がイプサティブ方式です。イプサティブ方式はノーマティブ方式と違い、作為的に結果を操作しにくいのがメリットですが、回答が難しく、受検者が回答に悩んでしまうケースもあります。

適性検査のテスト形式・受検方法

テストセンター

全国の主要都市に設けられた会場(テストセンター)で受検する方法です。会場内に用意されたパソコンを使って受検します。企業側は、会場や監督者・監視員を用意する手間が省けますが、一定のコストがかかります。

インハウス

企業内に設けられた会場で受検する方法です。受検者は指定された日時に、企業側が指定したパソコンを使って受検します。面接の前に実施することで、適性検査と面接を1日で終わらせることができます。

Webテスティング

自宅などで、受検者が所有するパソコンやスマホなどを使って受検する方法です。オンラインなので利便性に優れていますが、企業側が状況を把握にしにくいため、不正がおこなわれるリスクがあります。

適性検査をおこなうタイミングは?

書類選考後

応募者が多い場合などは、書類選考後に適性検査を実施して、足切り(絞り込み)をするケースが多々あります。その後の面接では、適性検査で得られたデータを参照することができるので、より深く応募者を理解することができるでしょう。ただし、書類選考後に適性検査をおこなうと、面接までの日数が空きがちになるので、応募者に辞退されるリスクも出てきます。

面接時

面接と同じ日に適性検査をおこなう場合、応募者が来社するのが1回で済むため、応募者側にとっても企業側にとっても効率的です。選考スケジュールの短縮化にもつながります。

一次面接後

一次面接を終えた後は、すでに候補者が一定数に絞られています。少人数の候補者だけに適性検査を実施するので、コストを抑えることができます。

最終面接後

最終面接の後でおこなう適性検査は、応募者の最終的な見極めの意味もありますが、採用後の配置決めという目的もあります。ただし、このタイミングで適性検査の結果に問題があると、採用のやり直しを余儀なくされる場合もあります。

【新卒採用】適性検査の種類と試験内容

SPI3

SPI3は、株式会社リクルートが提供する適性検査です。歴史のある検査であり、40年以上の実績から蓄積したデータをもとに、様々な角度から応募者の「人となり」を知ることができます。年間利用社数は14,400社、受検者数は215万人(2021年12月期実績)と、全国でもっとも利用されている信頼度の高い適性検査の一つです。

GAB

GABは、日本エス・エイチ・エル株式会社が提供する適性検査で、知的能力とパーソナリティについて測定します。入社時に見ておくべき「ヴァイタリティ」「チームワーク」などの9つの特性と、将来のマネジメント適性、「営業」「研究開発」など7つの職務適性などを予測できます。

DPI

DPIは、株式会社ダイヤモンド社が提供する適性検査で、企業で実績をあげるうえで欠かせないパーソナリティ特性である「態度能力(対人関係処理能力+意欲)」を診断できるのが特徴です。

3Eテスト

3Eテストは、エン・ジャパン株式会社が提供する適性検査です。「性格・価値観テスト」では、面接では分かりにくい性格やキャリアに対する価値観が分かり、「知的能力テスト」では、学校名や入試偏差値に依存しない、ビジネスに必要な能力(知的能力)が分かります。

玉手箱Ⅲ

玉手箱Ⅲは、日本エス・エイチ・エル株式会社が提供する適性検査で、応募者を「知的能力」と「パーソナリティ」の両面から測定します。入社時に見るべき「ヴァイタリティ」「チームワーク」など9つの特性を判定できます。

SCOA

SCOAは、株式会社日本経営協会総合研究所が提供する適性検査です。基礎能力(基礎的な知的能力)や事務能力(実務遂行能力)といった知的側面から、持って生まれた気質や後天的に形成される性格や意欲といった情意的側面まで多面的に測定・評価することができます。

CUBIC

CUBICは、株式会社CUBICが提供する適性検査です。新卒採用の選考過程だけでなく、配置転換や教育研修など幅広く活用することができます。

HCi-AS

HCi-ASは、株式会社ヒューマンキャピタル研究所が提供する適性検査です。メンタルヘルスチェックに対応しているのが特徴で、応募者がどのくらいのストレス耐性を備えているかを測定できます。

tanΘ

tanΘは、株式会社シンカが提供する適性検査です。CUBICをもとに開発された適性検査で、育成・克服が難しいとされる個人の潜在意識や資質・適性である「性格」「欲求」「思考タイプ」を測定できます。

ミツカリ

ミツカリは、株式会社ミツカリが提供する適性検査です。個人の性格や人物像だけでなく、応募者と自社社員との相性や組織との相性を可視化することができます。

名称 |

費用 |

時間 |

受験方法 |

検査方法 |

|

SPI3

|

テストセンター:5,500円 インハウス:4,000円 Webテスティング:4,000円 ペーパーテスティング:5,000円 |

Web:65分 マークシート:110分 |

テストセンター インハウス Webテスティング ペーパーテスティン |

性格特長 能力 組織適応性 面接チェックポイント |

| https://www.spi.recruit.co.jp/ | ||||

|

GAB

|

・WebテストGAB 年間利用料:120万円~250万円 受検料:500円~1,000円 ・マークシートGAB 問題冊子:600円 採点処理:3,500円 |

WebテストGAB: 80分 マークシートGAB:90分 |

WebテストGAB マークシートGAB |

知的能力 パーソナリティ ヴァイタリティ チームワーク 将来のマネジメント 適性 |

|

DPI

|

DPI[検査1]:800円 DPI-C:800円 DPI-COM[検査1]:2,500円 Web-DPI(標準プラン):2,500円 Web-DPI(大量受検者向けプラン):1,500円 |

Web:20分 紙:20分 |

Web 紙 |

基礎診断項目 個別診断項目 |

|

https://jinzai.diamond.ne.jp/test/dpi/ | ||||

|

3Eテスト |

20部:70,000円 |

知的能力テスト: 20分 性格・価値観テスト :15分 |

Web マークシート |

性格特性 創造的思考性 コミュニケーション力 エネルギー量 ストレス耐性 キャリアタイプ指向性 職務適性 総合特徴 |

|

| ||||

|

玉手箱Ⅲ |

年間利用料:120万円~250万円 受検料:500~1,000円 |

45分 |

Web マークシート・ テスト タレントセントラル |

知的能力 パーソナリティ ヴァイタリティ チームワーク 将来のマネジメント適性 |

|

SCOA

|

1科目:1人2,000円 2科目:1人3,000円 3科目:1人5,000円 |

基礎能力テスト60分 パーソナリティ テスト35分 事務能力テスト50分 |

マークシート テストセンター |

基礎能力 パーソナリティ 事務能力 |

|

https://www.noma.co.jp/service/j_as/scoa_top.html | ||||

|

CUBIC

|

性格検査:1人2,000円 能力検査:1人1,500円 |

性格検査:15分~ 能力検査:5分~ |

Web 紙 マークシート |

性格特性 知的能力 ストレス モチベーション カルチャーフィット 相性 職種適性 面談アドバイス |

|

https://cubic-co.jp/ | ||||

|

HCi-AS

|

基本料金:50,000円 1~30人:4,000円 31~100人:3,500円 100名超:3,000円 |

10分 |

Web 紙 |

目標追求力 対人力 主体性 |

|

https://hci-inc.co.jp/product_as/ | ||||

|

tanΘ

|

<月額従量制> 月額基本料金:10,000円 受検料:1人2,000円 <年間定額制> 料金(定額制):210万円 超過受検料:1人1,000円 |

非公表 |

Web マークシート |

性格 能力 |

|

ミツ カリ |

<ベーシックプラン> 月額費用:0円 利用料金:1人2,000円 <エンタープライズプラン> 月額費用:20,000円~ 利用料金:1人2,000円 |

性格検査:10分 |

Web |

個人と組織の相性 ミスマッチしている価値観 社風、組織風土の言語化 |

【中途採用】適性検査の種類と試験内容

クレペリン検査

クレペリン検査は、足し算を繰り返すシンプルな適性検査で、問題兼回答用紙に記載された一桁の数字を順番に足し算していきます。クレペリン検査では、能力面の特徴と性格・行動面の特徴が分かります。能力面の特徴は、複雑なことを効率良くこなせるかといったことで、性格・行動面の特徴は、仕事の際に発揮される持ち味や癖のことです。

YG性格検査

YG性格検査は、人の性格を形成する12の項目について強弱の状態を測定する適性検査で、いくつかの質問に「はい」「いいえ」「どちらでもない」のいずれかで回答します。YG性格検査では、応募者の行動特性や仕事に対する意欲、リーダー資質や情緒の安定性、人間関係への取組姿勢や知覚の特性が分かります。

近年の適性検査の実施率

株式会社シー・ビー・ティ・ソリューションズが運営するWebサイト「日本の資格・検定」が22年入社の学生を対象におこなったアンケートでは、就活で適性検査を受検した割合に関する質問に対し、「1回以上受検した」と回答した人は87.7%に上りました。非常に多くの企業が適性検査を導入していることがうかがえます。

また、dodaエージェントサービスが求人情報をもとにおこなった調査では、中途採用の選考で「筆記試験あり」の求人は全体の51%と、約半数の求人で筆記試験を選考に取り入れていることが分かりました。筆記試験の内容に関する質問では、「性格適性検査+能力適性検査」が59%、「性格適性検査」が24%、「能力適性検査」が10%と、適性検査が9割以上を占めています。

特に、採用人数の多い会社では、志望学生全員を面接すること、入社後ひとりひとり面談を行うことが難しいため、適性検査を有効活用できると良いでしょう。

受検率の高い適性検査とは

株式会社シー・ビー・ティ・ソリューションズが運営するWebサイト「日本の資格・検定」が22年入社の学生を対象におこなったアンケートでは、受検したことがある適性検査に関する質問に対し、「SPI3」が56.1%と、半数以上の人がSPI3の受検経験があることが分かりました。2位以下は次のとおりです。

2位:玉手箱

3位:TG‐WEB

4位:CAB・GAB

5位:CUBIC

6位:SCOA

※参考:適性検査とは?おススメの対策方法や押さえておきたい種類を大調査

https://jpsk.jp/articles/tekisei-kensa.html

このアンケートの結果が示しているとおり、日本でもっとも高いシェアを誇る適性検査がリクルートマネジメントソリューションズが提供するSPI3で、年間利用社数は14,400社、受検者数は215万人(2021年12月期実績)に上ります。

適性検査を導入する際の選び方

導入実績を確認する

数多くの企業が様々な適性検査を提供していますが、なかでも導入実績が多い検査は一定の信頼を置くことができるでしょう。導入実績が多いということは、多くの企業が評価しているということですし、長年続いているのであれば、それだけ適性検査として洗練されていることが期待できます。導入企業数や年間受検者数とともに、どんな企業(規模や業種、従業員数など)が導入しているのかも確認するようにしましょう。

費用や時間、受検方法を確認する

適性検査によって料金体系は異なりますが、多くの適性検査は「受検者一人あたり○円」というように設定しています。受検者数が増えるほど費用負担も増えるため、コストパフォーマンスを比較することは重要です。また、受検時間や受検方法によって、応募者の負担や管理する企業側の負担も変わってきます。このあたりもきちんと比較して、自社に最適な適性検査を見極めましょう。

自社の採用基準にマッチするか確認する

適正検査は種類によって項目が異なり、把握できる内容も変わってきます。「求める人材を獲得するためには、どのようなデータが必要なのか?」を明確にしたうえで、自社の採用基準・採用方針に合った適性検査を導入するようにしましょう。

適性検査の導入時に注意すべきこととは?

あくまでも一つの指標として活用する

適性検査から得られたデータは、応募者の採否を決定するうえで重要な判断材料になります。しかし、必ずしも検査結果どおりの人材であるとは限らないため、結果を過信するのは禁物です。客観的なデータとして参考にすべきですが、あくまでも一つの指標と考え、書類や面接から得られる情報もきちんと評価するようにしましょう。

採用後にも活用する

適性検査は、応募者の適性を見極めるだけでなく、採用後にも活用することができます。そのため、採用時だけでなく配属先や担当業務を決める際に役立つ適性検査や、マネジメントに活用できる適性検査を選びましょう。

応募者の負担を考慮する

適性検査を導入する際は、応募者の負担にも配慮しなければいけません。企業側としてはできるだけ多くのデータを得るのが望ましいですが、項目が多く時間がかかる適性検査は応募者にとって負担になります。複数企業の選考を受けている応募者も多いため、適性検査の負担が大きいと応募を断念・辞退する人も出てきます。

適性検査をおこなう際に企業が注意すべきこととは?

適性検査をおこなう際、企業が注意しなければいけないのが「不正」です。最近では、適性検査を別人に受けさせる「替え玉」受検が問題になっており、各企業は対策を迫られています。また、Webテスティングは企業・応募者の双方にとって利便性の高い方法ですが、スマホを使ったカンニングや複数名で受検するなどの不正が起きるリスクがあります。

このような不正対策として、検査をオンラインで監視している企業もあります。また、AIを使った監視サービスなども登場しているので、うまく活用して不正防止に努めることが大切です。

もちろん、適性検査を提供している企業の不正防止対策も確認するようにしましょう。たとえば、リクルートが提供しているSPIでは、「不正行為禁止の同意取得」「受検会場での顔写真付き本人確認書類のチェック」「検査中の監督員巡回」といった不正防止対策をおこなっています。

適性検査のことならリンクアンドモチベーション

リンクアンドモチベーションでは、BRIDGEという適性検査ツールをご提供しています。BRIDGEは、現実と理想の間にある断絶の「架け橋」となる存在を目指し、開発されました。

特徴は大きく3つあります。1つめは、適性検査を実施する目的が能力の有無を判断する選別行為ではなく、マッチングを実現する関係構築行為であるとし、採用の様々な施策で連動して活用できることです。2つめは、単なる知識ではなく、社会人基礎力(2006年度より、経済産業省と弊社が共同で制定)に基づいた、社会人として活躍する基礎力を測定していることです。最後に、採用活動だけでなく、採用から配属、育成、マネジメントまで一貫して活用できるように設計されていることです。

実際の測定項目や活用事例は下記URLをご参照いただき、BRIDGEを採用戦略全般でPDCAを回すための「モノサシ」として活用いただければと思います。

https://solution.lmi.ne.jp/recruitment/c/mismatch/bridge

まとめ

いかがでしたか?適性検査は単なる応募者の足切りのツールではなく、応募者と会社側が相互理解をし、関係構築していくうえで活用していくべきツールです。また、定量的なデータを蓄積して、入社時だけでなく、入社後の配属先やマネジメントに活用していくことが重要です。改めて、何のために適性検査を活用するのかを考え、どの適性検査を活用すると目的が達成されるのかを検討してみましょう。

適性検査に関するよくある質問

Q:適性検査の不正対策はどうすればいい?

近年、Webテスト(自宅受検)でおこなわれる適性検査を別人に受検させる「替え玉受検」が問題になっており、各企業は対策を迫られています。

Webテストは企業にとっても応募者にとっても利便性の高い方法ですが、替え玉受検以外にも、スマホを使ったカンニングや複数名での受検など、不正が起きるリスクがあります。このような不正対策として、受検前に身分証明書の提示を求めたり、適正検査をオンラインで監視したりする会社もあります。また、AIを使った監視サービスなども登場しているので、うまく活用して不正防止に努めることが大切です。もちろん、適性検査を提供している企業の不正防止対策も確認するようにしましょう。

Q:「SPI」と「適性検査」は同じ意味?

SPIとは「Synthetic Personality Inventory(総合適性検査)」の略で、リクルートマネジメントソリューションズが提供する適性検査の名称です。日本初の総合適性検査として、多くの企業の採用選考において高頻度で利用されているほか、公務員試験の一環として導入している自治体もあります。

SPIはシェアが大きいため、「SPI」を「適性検査」という意味で認識している人も少なくありませんが、正しくは、リクルートマネジメントソリューションズという一企業が提供している適性検査の商品名です。