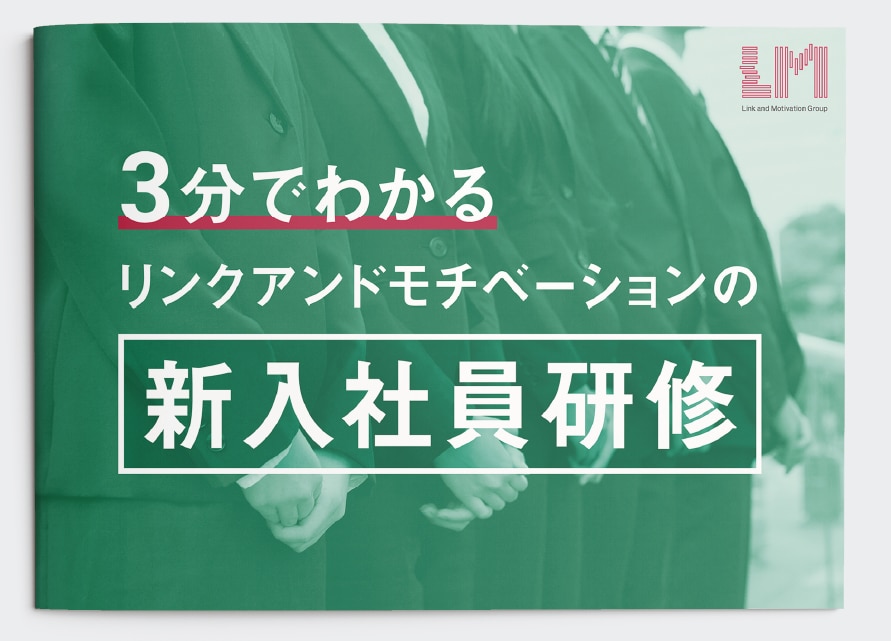

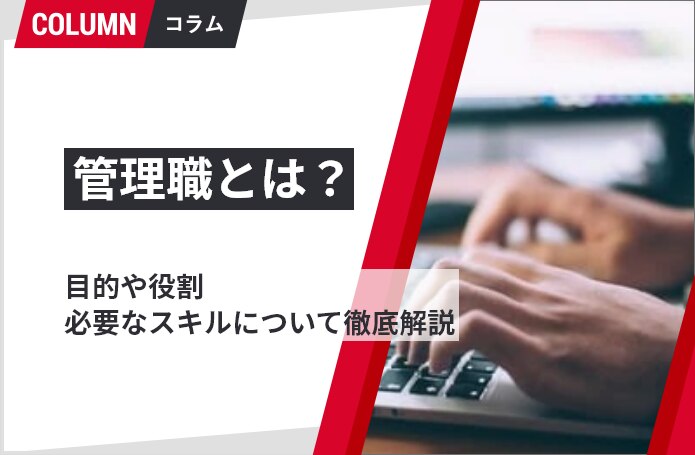

管理職とは?目的や役割、必要なスキルについて徹底解説

組織には必ず管理職という役割があります。ではなぜ組織には管理職が必要なのでしょうか?管理職が設置される目的や管理職の役割、必要なスキルについて解説していきます。

▼【管理職育成のポイント】が分かる資料はこちら

管理職とは?

■管理職の定義

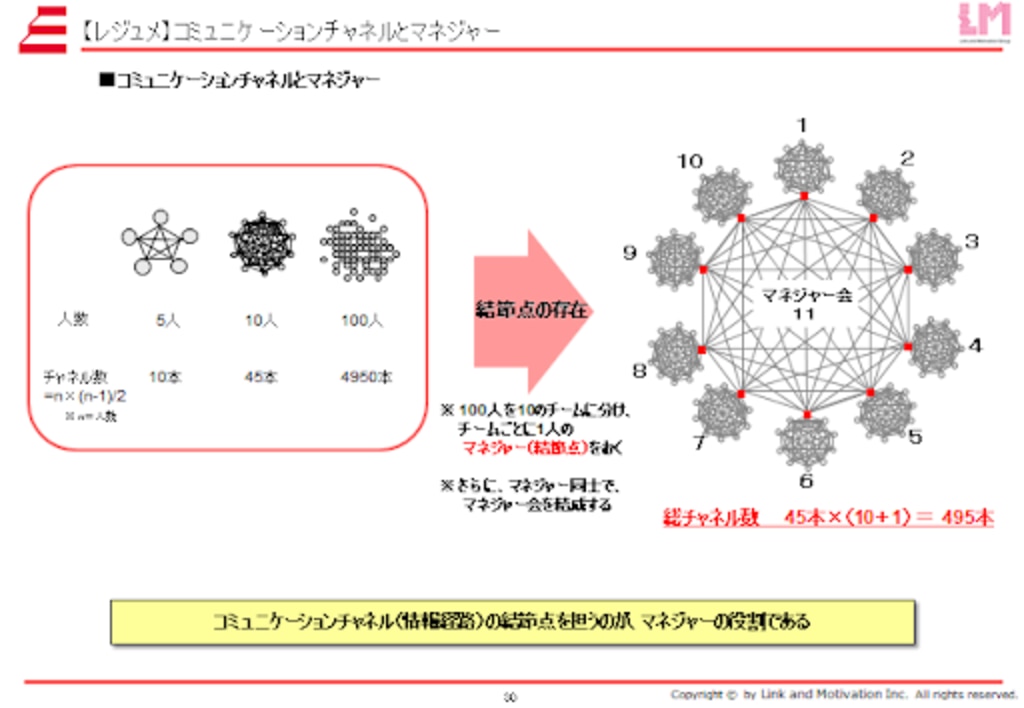

リンクアンドモチベーションでは管理職を、「組織」におけるコミュニケーションのハブ役=「結節点」だと定義しています。

管理職の定義を理解して頂くため、そもそもの組織構造を説明させて頂きます。「組織」とは、アメリカの経営学者チェスター・バーナードによれば「組織成立の3要素」から成り立つものです。

3要素とは「共通の目的」「協働意思」「コミュニケーション」であり、この3つが揃うことで、集団は組織となります。

例えば、満員電車に乗っているだけであればただの人の集まりですが、急病人が出た際には「急病人を助ける」という全員の「共通の目的」のもと、「助けたい」と個々人が思い(協働意思)、急病人への声掛けや救急車の手配、車掌への連絡を始めとする「コミュニケーション」を取ることで初めて「組織」と呼べる状態になります。

ではなぜ組織に管理職(結節点)が必要なのでしょうか。

組織の3要素を企業においても成立させるためには、「コミュニケーション」の複雑性を縮減する必要があります。企業においては、企業全体の共通の目的=経営方針があり、個々人に「働こう」という協働意志があったとしても、その両者をつなげるためには、非常に複雑なコミュニケーションをとる必要があるためです。

ただ組織の人数が増えると、コミュニケーションの複雑性が増します。AmazonのCEOのジェフ・ベゾス氏は「2枚のピザ理論(チームの最適な人数は2枚のピザを分け合える程度(5~8人)である)」を提唱しましたが、物理的に一人で管理できる組織規模には限度があるのです。

そのため、一般的な会社では、ある一定の範囲での判断を許可する「権限委譲」を進め、「管理職」を設置します。つまり「管理職」とはコミュニケーションの複雑性を縮減するための、「結節点」なのです。

例えば100名の組織の場合、「結節点」を置かない場合4950本のコミュニケーションチャネルが発生しますが、「結節点」を10人置いた場合495本に縮減が出来ます。このように「管理職」はコミュニケーションの複雑性を縮減するために必要不可欠です。

この結節点としての機能によって組織の縦横のコミュニケーションをつなぎ、協働意思(個々人の働きがい)と共有の目的(事業全体の成果)を紡ぎ続けることが、管理職に求められる役割であり、この機能は時代が変わっても、どこで働くにしても、本質的には変わらない部分です。

■管理職と役員の違い

管理職と役員の違いは「雇用形態」「給与」「責任範囲」の三つです。順を追って解説しますが、その前に役員の定義を説明しておきます。

会社法329条によると、役員とは「取締役」「会計参与」「監査役」のことをいいます。つまり、組織運営や管理監督を行う責任(意思決定)を負う組織を指します。この定義に従うと、「執行役員」は役員ではなく従業員ですので注意して下さい。

①雇用形態

管理職は企業と「雇用契約」を結ぶ「労働者」です。一方で役員は企業と「任用契約」を結び、「使用者」です。

②給与

会社が報酬として支払うお金には、「役員報酬」と「従業員給与」の2種類があります。 役員に支払われるのが役員報酬、管理職(従業員)に支払われるのが従業員給与です。

役員報酬と従業員給与は、どちらも会社にとっては経費(人件費)ですが、役員報酬は経費(損金)として認められない場合があります。

経費として認められる役員報酬は「定期同額給与」「事前確定届出給与」「業績連動給与」の三つのため、給与の貰い方は従業員と役員で大きく異なります。

三つの具体的内容については「役員と管理職の違い」というテーマから少し脱線してしまうので、詳しく記載はしませんが、興味がある方は調べてみて下さい。ここでは法律の関係上 給与の貰い方が大きく異なることを理解頂ければ大丈夫です。

③責任範囲

管理職(従業員)の場合、業務上横領など責任を負うべき理由がなければ、個人の責任を追及されることはありません。一方で役員は、会社法に基づき、任務を怠ったときに生じた損害を賠償する責任があります。

■管理職と一般社員の違い

管理職と役員の大きな違いは「責任範囲」「給与」の二つです。順を追って解説します。

①責任範囲

管理職と一般職では求められる「責任範囲」が異なります。

管理職は、自身が権限を持つ部署において組織として成果を上げる「成果責任」を果たす必要があります。一方、一般職は上司の指示された業務を遂行する「業務遂行責任」を果たす必要があります。

当然一般社員にも「成果」が求められますが、その一般社員を管理しているのは管理職のため、「成果」の最終責任は管理職にあるわけです。

②給与

先述の通りですが、管理監督者の定義にあてはまる管理職の場合、労働時間、休日などの規定が適用されません。そのため、残業代や休日手当などの支給がありません。

管理職に求められる役割

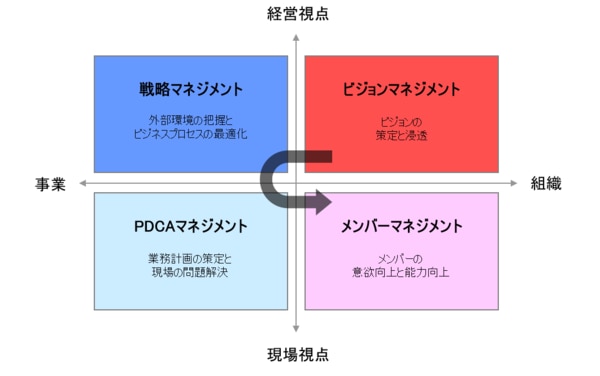

弊社では「結節点」に求められる役割を4つに分解してます。まずは軸の説明からです。

横軸は「事業」と「組織」です。企業存続のためには、組織を活用して事業成果を創出する必要があります。そのため、「事業」と「組織」を接続させることが管理職には求められます。

縦軸は「経営」と「現場」です。組織は宿命的に階層構造になります。「経営」と「現場」を接続させることが管理職には求められます。

2軸によって4象限で整理をした「結節点」である管理職の役割は下記の通りです。

①ビジョンマネジメント

多くの共感者を生む、組織としての目指す方向性を提示する

②戦略マネジメント

ビジョンを踏まえた提供価値の明確化と、提供価値を届けるためのビジネスプロセスの最適化をする

③PDCAマネジメント

ビジネスプロセスごとの業務計画の策定と現場の問題解決をする

④メンバーマネジメント

業務計画を実行に移すための、メンバーの意欲向上と能力向上をする

これらの4領域をマネジメントすることが管理職の役割です。

管理職に求められる能力・行動

本章では「ビジョンマネジメント」「戦略マネジメント」「PDCAマネジメント」「メンバーマネジメント」の4つの役割を果たすための具体的な能力・行動について説明します。

求められる能力・行動①:情報提供

組織の業績向上のためには、顧客のニーズ、競合の動向等の情報を適切にメンバーとシェアする必要があります。

また、業務遂行にあたって必要な情報(自部署の使命等)をメンバーに提供すると共に、役割や責任範囲を明確にし、具体策を示すことも求められます。

求められる能力・行動②:情報収集

ただ仕事を振るだけでは、適切なマネジメントとは言えません。 自部署内の連携状況、他部署との連携状況を把握し、メンバー個々人の持ち味や要望をつかむことが大切です。

また、自部署の業務の進捗状況を把握し、個人の成果を確認すると共に、トラブルの発生等を把握することも、非常に重要です。

求められる能力・行動③:判断行動

管理職は、迅速な意思決定を行い、自らが模範となるよう積極的に行動することが求められます。 さらに、メンバーに求める行動や考え方、業務に関する評価基準を明確に提示し、公平に評価を行う必要があります。

求められる能力・行動④:支援行動

部下に対してノウハウの伝授、チャレンジの機会の提供を行い、部下のコンディションを気にかけ、壁にぶつかった際には適切にサポートすることが求められます。

さらに、業務の背景や意義の伝達、部下へ適切な権限委譲を行い、オープンに部下の意見を募り、優れた意見を取り入れることも必要です。

管理職が抱える課題とは?

①名ばかり管理職

前述した通りですが、「管理監督者」とは、上述したとおり経営に参加するべき役職の者で残業手当の支給が義務づけられていません。

そのため、企業の中には、残業手当による人件費の削減を目的に、単なる社内の職制に過ぎない「管理職」を「管理監督者」とみなし、残業手当を支払わないケースがあります。

このように、「経営者と一体的な立場」「出退勤の自由」「地位にふさわしい待遇」などの条件を満たしていないにも関わらず、経費削減のために「管理監督者」として扱われ、不当な扱いを受けている管理職は「名ばかり管理職」と呼ばれています。 ※本来は「名ばかり管理監督者」がより正確な表現です

このように正当な報酬を貰えない事は、日本の管理職が抱える課題の一つです。

②負担の大きさ

近年管理職にかかる負担は大きくなっています。

VUCA時代が到来し、経営陣だけで戦略を描ける時代は終わり、現場に近い管理職も常に戦略マネジメントが期待をされています。

ダイバーシティが推進し、メンバーの価値観が多様化することで、マネジメントマネジメントの難易度が向上しています。 働き方改革によって、コンプライアンス遵守や労務時間管理の難易度が向上しています。

外部環境の変化によって、管理職に期待される役割が拡大し、管理職にかかる負担は非常に大きなものになっています。一方で、これはもちろん企業によりますが、給与向上や研修体系の強化など少なく、負担と待遇のバランスに不満を抱く管理職も多いです。

▼VUCAに関する記事はコチラ

VUCA(ブーカ)とは?生き抜く方法と必要なスキルを解説

▼【管理職育成のポイント】が分かる資料はこちら

管理職を目指すためにやるべきことは?

そもそも管理職の登用のためには、「卒業方式」と「入学方式」があります。当然昇格方式の違いによって、やるべき事も大きく異なるためまずは、昇格方式についてご説明します。

■卒業方式

「所属している等級の定義を果たしている」と、判断した場合に上位等級へあがる方式です。

メリット:運用コストが低い

デメリット:管理職にふさわしくない人が管理職になってしまうリスクがある

■入学方式

「所属している等級の定義を果たしていると判断され、かつ上位等級の定義を果たすことが可能」と、判断された場合に上位等級にあがる方式です。

メリット: 慎重な見極めと昇格への意識づけに繋がる

デメリット:運用難易度が高い

■卒業方式の場合にやるべきこと

STEP1:今の役割期待を明確化する

まずは今の役割期待を明確にすることが大切です。意外と上司と役割期待の認識がすり合っていないケースが多いです。例えばメンバーは「今の目標数字を達成することが役割」だと認識しており、上司は「目標数字の達成は前提として、部下育成もすることが役割」だと認識しているケースなどがあります。

STEP2::期待に漏れなく応える

役割期待を把握したら、期待に漏れなく答えることが大切です。当然ですが、漏れがあると「不十分」だと判断され、管理職には上がれません。

■入学方式の場合やるべきこと

STEP1:管理職についての知識をインプットする

まずは管理職の役割や、求められるスキルを知りましょう。この際、チェスター・バーナードの「経営者の役割」やカネーギーの「人を動かす」、コリンズの「ビジョナリーカンパニー」など古典的書籍から根本思想をインプットしながら、他社事例といった応用知識をインプットすることをお勧めします。

STEP2:自身の現状と管理職のGAPを正確に理解するため、上司と認識をすり合わせる

管理職の役割や、求められるスキルを知った後は、それらの知識を自職場に当てはめて考えてみましょう。

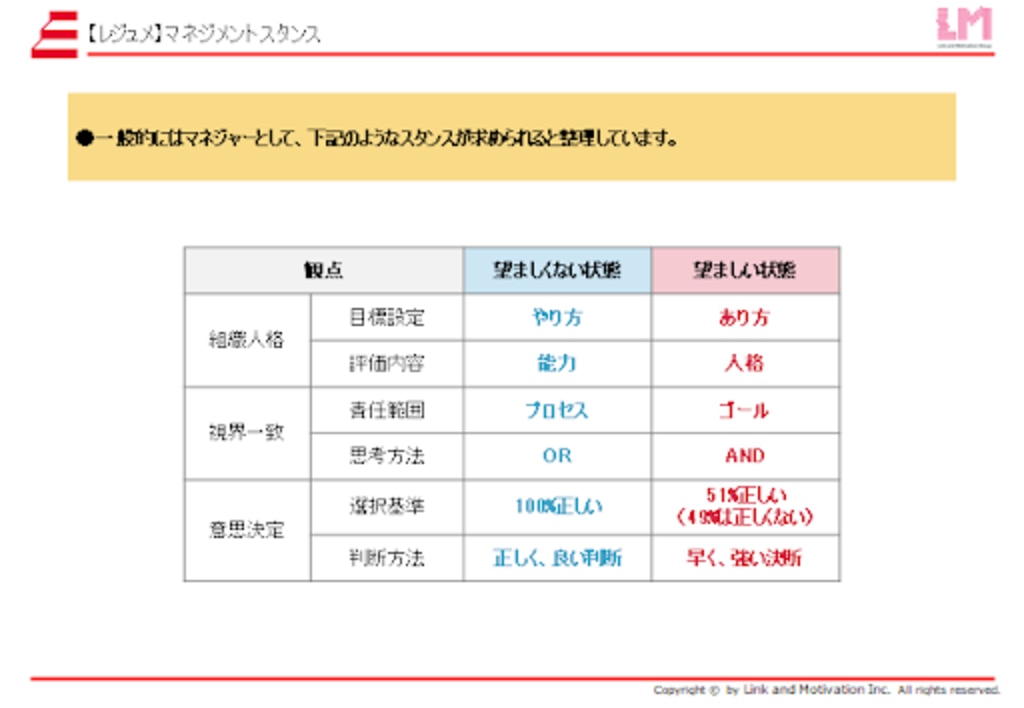

特に役割部分は認識することが非常に難しいため、上司と丁寧にすり合わせる事が大切です。マネジメントに求められるスタンスは「組織人格」「視界一致」「意思決定」であると言われています。

「組織人格」とは、「組織の人間」として振る舞う事が出来ているか否かです。上司としてのあり方を見つめ直し、上司とすり合わせることが大切です。

「視界一致」とは、上司と視界が一致しているか否かです。自身は「1年後の業界」から戦略考えていたが、上司は「10年後の日本」から戦略を考えているかもしれません。このように管理職に求められる視界を獲得し、上司との視界一致をする事が大切です。

「意思決定」とは、上司と意思決定基準がすり合っているか否かです。 自身は「自部署最適」で判断行動していたが、上司は「全社最適」で判断行動をしているかもしれません。このように現場での意思決定基準をすり合わせることが大切です。

自身と管理職までの距離を正確に把握することが大切です。

STEP3:できる所から始めて、配置権限を持っている人の信頼を獲得する

基本的な知識を理解し、自身の現在地を把握した後は、少しづつ管理職の役割を遂行してみましょう。

メンバーマネジメントをするために、後輩の意欲喚起や能力向上のために1on1を始めてみても良いですし、PDCAマネジメントをするために、進捗管理会議の進行をしたり、KPIの管理をするための管理帳票を改良しても良いかもしれません。

もちろん評価や勤怠管理などは権限の問題で出来ないかもしれません。ただ大事なことは、小さな所からでも良いので、管理職の役割を実際に遂行してみることです。

▼【1on1】に関する記事はこちら

1on1とは?効果的な進め方やテーマ例、失敗原因まで紹介

記事まとめ

本記事で述べたように、管理職は組織を運営する上で非常に大切な役割です。また、現在の日本企業が直面している外部環境を踏まえると、その重要性は年々増しています。

実際にお客様とお話させて頂く中でも、事業戦略上の肝を管理職が握っていることが非常に多いです。

▼【管理職育成のポイント】が分かる資料はこちら