ビジョンとは?経営におけるビジョンマネジメントのポイント

▼【リンクアンドモチベーションのサービス特徴】が分かる資料はこちら

目次[非表示]

ビジョンとは

ビジネスパーソンであれば「あなたの会社のビジョンは何ですか?」「このプロジェクトのビジョンは?」という言葉を一度は聞いたことがあるのではないでしょうか?

しかし、ビジョンの意味を適切に理解している人は多くないと思います。 本記事では、まずビジョンとは何かを明らかにしてから、ビジョンを組織に浸透させるためのマネジメント手法について説明します。

▼ストレスマネジメントに関する記事はこちら

ストレスマネジメントとは?対処方法や効果を解説

ビジョンの一般的な意味合い

ビジョンの意味を理解するには、ユダヤ系ドイツ人の経営学者のピーター F. ドラッカーが提唱しているように、ミッション・ビジョン・バリューのそれぞれを理解する必要があります。ドラッカーはミッション・ビジョン・バリューを下記のように説明しています。

ミッション:企業の目的や企業の果たすべき使命のことで、不変的なもの

ドラッカーは、組織のリーダーが初めに行うことはミッションの定義であると提唱しています。ミッションの定義が曖昧であると、組織は実行力を失います。

逆に、ミッションを正確に理解することができれば組織に実行力が生まれ、何にどう貢献すべきか考え仕事に取り組めるということです。

ビジョン:事業を通して成し遂げたいことや将来の目指したい像のこと

これは時代背景によっては変わりうるもので、ミッションとは違い可変的なものになります。つまり、ビジョンはミッションを達成するための中長期的な目標とも言えます。

バリュー:企業に所属するメンバーにとっての価値感や判断基準のこと

それらが明確になることで、メンバーはビジョンに向かうことができます。ゆえにミッションの実現にも繋がっていきます。

メンバーからは、ミッションやビジョンよりも、より日常の業務の中で理解しやすい具体的な内容であることが大切です。

このように、ミッション、ビジョン、バリューは繋がっており、組織を成立させる大切な要素なのです。

(※参考:リンクアンドモチベーション「ミッション・ビジョン・バリューとは?事例や浸透させる方法」)

個人のビジョンとの違いは?

組織と個人のビジョンは異なっていて当然ですが、組織として活動をするうえでは、従業員のビジョンの延長線上に組織のビジョンがあるのが理想的です。従業員からしてみると、自分のビジョンに向かって走ることが会社のビジョン達成にも繋がるわけで、そのような従業員が多いほど、組織のパフォーマンスは高まっていくはずです。そのためには、組織のビジョンとリンクさせる形で個人のビジョンを定義することが重要です。

企業理念・経営理念との違いとは?

「企業理念」とは、各企業が何のために活動を行うのかを指したものです。つまり、会社の目的や存在意義、使命を表現したもので、時代に寄らず不変のものです。「企業理念」は、「ミッション」「経営理念」「社是」「社訓」などと呼ばれることもあります。

一方「ビジョン」とは、各企業が「企業理念」をベースに、 事業を通じて将来的に成し遂げたいことや成し遂げたい状態を指したものです。

一般的には、時間軸を入れて策定し、時代に合わせて変えていくものです。 「ビジョン」は、「事業ビジョン」「経営目標」などと呼ばれることもあります。

いずれの場合も、「企業理念」や「ビジョン」「スタイル」などは掲げること・知っていることがゴールではありません。 従業員一人ひとりの「行動」に落とし込み、「習慣化」するまでをゴールにする必要があります。

企業理念とビジョンの違いに関しては、以下の記事で詳しく解説しています。

>> 企業理念とビジョンの違いとは?

なぜビジョンが必要なのか

その例として、マッキンゼー出身のジェームズ・C・コリンズとスタンフォード大教授ジェリー・I・ポラスの名著『ビジョナリーカンパニー』でも、企業が生存する法則が8つあると明示されています。

(1)大量のものを試し、うまくいったものを残す:多くの失敗から学び、成功している

(2)試行錯誤の末に素晴らしいアイデアが生まれている:素晴らしいアイデアが元々あったわけではなく、

試行錯誤をした末に突出したアイデアが生み出されている

(3)基本理念を維持し、進歩を促す:ビジョナリーカンパニーは利益の最大化だけではなく、同時に組織理念も追求している

(4)社運を賭けた大胆な目標:大胆な目標を描き、従業員のやる気を引き出している

(5)カルトのような文化:価値観が合うものは最高の職場になっている

(6)製品ではなく企業そのものが最高の作品:経営者にとって最高の作品とは、自社製品のことではなく、

素晴らしい製品を生み出し続けることのできる会社そのものである

(7)カリスマ経営者ではなく生え抜きの経営者:属人的なカリスマ経営ではなく、優秀な経営者を育て続けることが大切である

(8)決して満足しない:慢心は業績衰退を表す。常に向上心を持ち改善をし続けている

これらを要約すると、 成功している企業は、1人のカリスマ経営者がいるから発展したわけではなく、理念の浸透や組織文化の醸成があったからこそ、時代の変化を乗り越え発展していったということです。

どんなに目先の利益があったとしても、どんなに素晴らしい1人の経営者がいたとしても、理念の浸透や組織の文化醸成をしていなければ、企業は衰退していってしまうのです。

ビジョンだけではなくミッション・バリューも掲げる意味とは

ここまでビジョンを掲げる理由を説明しましたが、ここでは企業がミッション・バリューを掲げることも必要な理由を説明します。

上述の通りビジョンは時代背景によって可変的であるのに対して、ミッションは社会情勢に左右されない不変的なものです。

社長が直接的に収益を創造している企業は、社長が直接マネジメントする範囲以上に企業が成長することはありませんが、

ミッションがあれば社長と同じ判断のできる社員が育つ組織を作ることができます。

一方バリューは、ミッション・ビジョンで掲げているものを日常で体現するために必要なものです。

社長の指示で全てを動かしている企業の場合は、判断の多くを社長に委ねているためスピードやクオリティの低下に繋がりますが、

バリューがある企業では、現場主導で全社員が会社として大切にしていることを理解できるため、スピードやクオリティの維持・向上が出来ている状態を実現できるのです。

企業が適切に成長していくために、ミッション・ビジョン・バリューの3つは必要不可欠なものなので、

全てを掲げることを意識しましょう。

ビジョンが組織に与える影響とは?

①社員の共通の行き先の明示

ビジョンの本質的価値とは、社員みんなで目指せる「共通の行き先」を示すことにあります。日々様々な仕事があり、企業が長く存続するほどに事業の多角化・複雑化が増すと、社員は今自分がやっているこの業務が、結果的にどこに辿り着くのかをイメージしにくくなってきます。

結果として、ビジョンがある会社とない会社では、一人ひとりの仕事や組織のあり方に大きな違いがでてきます。

ビジョンが存在しないと組織は存在意義や大目的を見失いやすくなるため、既存の状態で硬直化してしまい、新たな価値を生み出せないなど衰退に繋がりかねない状態に陥ります。一方で、しっかりとしたビジョンがあると、組織は柔軟に変化し企業はどんどん発展することができます。

②日々の仕事の判断軸になる

上記に付随して、ビジョン(実現したい未来)を掲げることは、「ビジョンが日々の仕事の判断軸になる」というメリットがあります。行き先さえしっかり示されていれば、やるべきことかそうで無いかの判断、また未来に向けてやった方がいいということなどにアンテナが立つようになります。

社員の一体感の醸成、そして自立的な活動を引き出すためにはビジョンを掲げることが大きな影響を発揮します。

ビジョンを企業経営に活かすポイント

さて、ここまでビジョンの重要性や効果について説明しましたが、ここからは実際に企業経営におけるビジョンの活かし方について解説します。

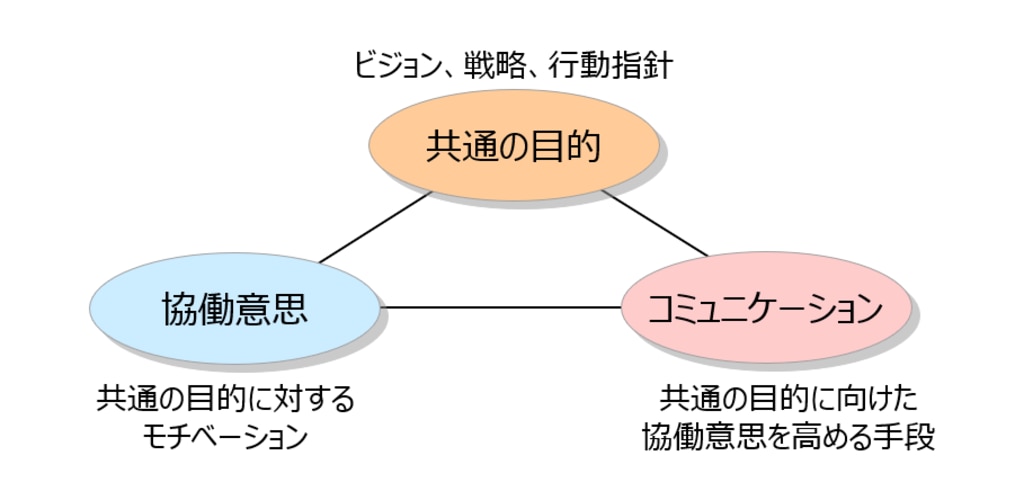

アメリカの経営学者チェスター・バーナードによると組織の成立要素は「共通の目的」「協働意思」「コミュニケーション」の3つがあると言われています。 それぞれ企業経営においてどのような意味を持っているのか説明します。

①共通の目的

企業経営において共通の目的とは、「ビジョン、戦略、行動指針」にあたります。ポイントは「社会や業界で差別化を図れるようなオンリーワン性の追求」です。

例えば、アサヒビールの理念は「最高品質と心をこもった行動を通じて、お客様の満足を追求し、世界の人々の健康で豊かな社会の実現に貢献すること」というものです。 「最高品質」というワードからわかるように、量(大量生産)から質へのこだわりへ事業戦略をシフトさせています。

かつては大量生産を求める時代でしたが、アサヒビールは品質を追求するという差別化を図ってきました。 このように、会社が独自で掲げるビジョンが、共通の目的のポイントです。

また、経済産業省から発表されている『持続的企業価値の向上と人的資本に関する研究会報告書~人材版伊藤レポート~』 でも、以下のように提起されています。

『持続的な企業価値の向上が重視される中、自社が何のために存在しているのか、社会における存在意義を問い直し、改めて定義・明確する ことが必要となる。 こうした企業理念や存在意義の明確化は、自社の競争優位性を明確化することに繋がり、経営戦略のコアを特定する上でも重要である。

特に新型コロナウイルス感染症への対応で、今後もリモートワーク が定着化していく中で、従業員一人一人が孤立することなく、 企業理念、存在意義(パーパス)を軸に価値観を共有し、企業と同じ方向を向 いて業務に従事できるよう取り組むべきである。』

企業理念や存在意義の明確化は、リモートワークが定着しつつある現在においてより重要性が増しているといえるでしょう。

②協働意思

協働意思とは、共通の目的に対する従業員のモチベーションです。 では従業員のモチベーションを高めるポイントは何でしょうか。 それは、共通の目的に対する「共感者の採用」と「共感を高める育成機会の創出」です。

まずは、企業のビジョンに共感していてそれを実現したいと思う人を採用することが大切です。 しかし、入社して時間が経つと共感度合いが下がる従業員もいるため、適した育成機会を提供し、共感度合いを高め続けることが大切です。

③コミュニケーション

そして、「共通の目的」の達成に向けて「協働意思」を高めるための手段が「コミュニケーション」です。 これまでの例で言い換えると、企業の「ビジョン」の実現に向けて、「従業員のモチベーションが高く」なるようにする手段です。

重要なのは、ただコミュニケーションの量を増やすのではなく、共通の目的の達成に向けた課題を踏まえて設計されたコミュニケーション施策を実行することが大切です。 点と点で繋がりの無いバラバラな施策を乱立させるのではなく、ビジョンの体現に向けて施策同士繋がりを意識した体系化が重要です。

これら共通の目的、協働意思、コミュニケーションの3つの要素をバラバラに強化するのではなく、 「食い違っていないか?」「部署によってバラついていないか?」など、それぞれの繋がりを考えることで企業運営がスムーズに進んでいきます。

ビジョンの策定方法とは?

ここからは、ビジョンの策定方法について話していきます。

上述の通りビジョンは社員みんなで目指せる「共通の行先」ですので、ビジョンを策定する上で大切なのはみんなの納得感です。そのため、ビジョンの策定に加わるメンバー構成も重要です。

メンバーを選定する際は、「自社のミッションを良く知っている人」「伝道師のような存在になってくれそうな人」「ビジョンをつくることに懐疑的な人」を入れることを意識しましょう。

それでは、実際にビジョンを策定するための3ステップをご紹介します。

1.歴史を通じて根本的価値観を知る

2.社内外の状況を踏まえ、会社の未来を想像する

3.歴史と未来を紡ぎ合わせ、ビジョンを言語化する

それぞれのフェーズで、具体的に何をするのか説明していきます。

歴史を通じて会社の根本的価値観を知る

一つ目のステップは、会社の歴史を振り返り、会社の価値観を明確にすることです。その会社は誰が、どのような目的で立ち上げたのかを探り、企業として「大切にすべきこと」「守ってゆくべきこと」を明らかにしましょう。

創業以来その時々の経営判断とその背景を理解することは、脈々と受け継がれる企業のDNAを理解することに繋がります。やり方としては、経営者や経営陣、自社メンバーやお客様および社外関係者へのインタビューがおすすめです。ヒアリング内容としては、以下のようなものをお聞きしてみましょう。

【経営者や経営陣】

・創業の理由を教えてください。

・創業時のエピソードを教えてください。

・ターニングポイントを教えてください。

・今後の展望を教えてください。

【自社メンバー】

・自社での仕事を通じて成し遂げたいことは何か。

・自社の良さ、課題はどこにあると思うか。

【お客様や社外関係者】

・商品およびサービスのどこを気に入っているのか。

・その企業の課題はどこにあると思うか。

・今後その企業には何を期待しているか。

社内外の状況を踏まえ、会社の未来を想像する

二つ目のステップは、社内外の状況を踏まえて会社の未来を想像することです。

まず、現在と未来それぞれにおける事業環境と事業内容を確認しましょう。

事業環境は、PEST分析を活用するのがおすすめです。PEST分析とは、政治的要因(Politics)、経済的要因(Economy)、社会的要因(Society)、技術的要因(Technology)の4つの要因から、自社を取り巻く外部環境を分析するフレームワークです。

事業内容は、「顧客は誰なのか」「顧客のどのような問題や願望に対応するのか」「どのような方法で顧客の要望を満たすのか」という問いに真摯に答えることで確かめられるでしょう。上記の方法で「現在の事業環境」→「現在の事業内容」→「未来の事業環境」→「未来の事業内容」の順で議論を進めてみてください。

まず前半の2ステップで、現在の事業環境を客観視することで、事業内容が環境に対して十分に適応できているものかを確認することができます。

そして後半の2ステップでは、未来の事業環境変化に伴い事業内容の何を変化させ、何を残す必要があるのかを見出すことができます。そうすることで、会社の未来像を固めることができるでしょう。

歴史と未来を紡ぎ合わせ、ビジョンを言語化する

三つ目のステップは、二つ目のステップまでに言語化した内容を踏まえて、ビジョンを言葉にすることです。これまでのステップで出てきたキーワードを用い、これらを構成要素にしてまとめていくと良いでしょう。

この工程で大切なのは、策定プロセスを残しておくことです。「なぜそのキーワードが抽出されたのか。」「キーワードの背景にはどのような想いが込められているのか。」も言語化しましょう。策定プロセスを言語化する上でおすすめなのが、副文をつけることです。副文とはビジョンがもつ「事業を通じて成し遂げたいことや将来の目指したい像を示す。」という役割を十分に発揮させるために役立つものです。

内容としては、ビジョンの策定背景やビジョンで示している具体的な内容を書き示すことが多いです。ビジョンを見た人に自社の目指す姿がより正しく伝わるようにするためにも、ぜひ副文をつけてみてください。

ビジョンが整ったら、最後にチェックを行いましょう。下記のチェック項目を参考に、精度の高いビジョンを策定してみてください。

□会社の歴史との整合性がとれている。

□ミッションとの整合性がとれている。

□現在の事業環境と事業内容との整合性がとれている。

□未来の事業環境と事業内容との整合性がとれている

ビジョンを組織に浸透させるマネジメントのポイント

さて、ここまでビジョンとはそもそも何なのか、ビジョンを掲げる意味やビジョンを企業経営に活かすポイントを話してきましたが、 ここからビジョンの浸透方法について具体的に話していきたいと思います。

ビジョンを浸透させるポイント

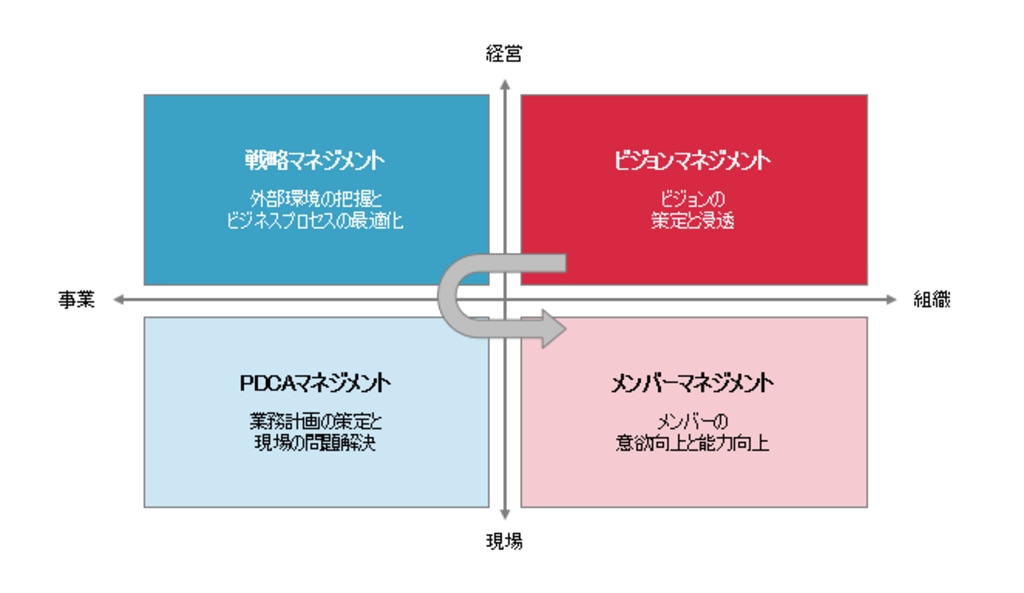

弊社では、ビジョンの浸透とは「組織に属する人々がビジョンを理解し、ビジョンを元に行動している」状態のことだと定義しています。 それを踏まえた上で浸透のポイントを説明していきます。 ビジョンの浸透で一番な大切なポイントは、「管理職の結節点機能の強化」にあります。

「結節点」とは「経営と現場」「自部署と他部署」の間をコミュニケーションによって繋ぎ、ビジョンの現場における実現度合いを高める役割です。 「結節点」を更に砕くと、マネジメントには4つのステップに整理できます。ビジョンマネジメント、戦略マネジメント、PDCAマネジメント、メンバーマネジメントです。

図の右上、ビジョンマネジメントとは、現場にビジョンを提示するマネジメントです。なぜ自社で働いているのか、この部署の存在意義は何かを現場に伝えていきます。

次に2ステップ目についてです。図の左上の戦略マネジメントとは、競合企業や業界動向などを捉え中長期的な戦略を描き、現場の業務の流れを最適化することです。ビジョンから逆算し、戦略に落とすことが大切です。

3ステップ目は、図の左下PDCAマネジメントにあたります。日々の業務達成に向けた修正行動のことを指します。 そもそもの目標を策定したり、それを達成できなかった時の問題解決がPDCAマネジメントにあたります。ビジョンに紐づく戦略に対して、高い頻度で軌道修正し続けることがポイントです。

4ステップ目は、メンバーマネジメントです。メンバーマネジメントとは、従業員の意欲向上と能力向上のためのマネジメントです。現場のPDCAを回すだけでは、成果創出の最大化はできません。従業員のモチベーションや能力の向上にアプローチすることで、よりPDCAが加速し成果創出に繋がっていくのです。

これら4つ全てのマネジメントを繋げることで、ビジョンが戦略に繋がり、日々の軌道修正に繋がり、メンバーの具体的な行動に繋がります。このようにステップを砕くことがビジョンを浸透させるためのポイントです。

企業ビジョンの事例

①企業ビジョン(サイバーエージェント)

株式会社サイバーエージェントは「21世紀を代表する会社を創る」というビジョンを掲げ、進化の早いインターネット産業の中、「人材力」「技術力」「創出力」を強みに「変化対応力」を培うことで事業拡大を続けています。

インターネット広告事業、ゲーム事業といったこれまでの柱だけでなく、中長期の柱となるメディア事業や、次世代の技術者育成・スポーツ支援など、事業を通じた社会的価値の創造に取り組んでいます。

「21世紀を代表する会社を創る」というビジョンが、事業創造や会社のあり方と密接に連動している好事例と言えます。

②企業ビジョン(ラクスル)

ラクスル株式会社は、創業後すぐに「仕組みを変えれば、世界はもっとよくなる」というビジョンを掲げ、一貫してそのビジョンに基づいた事業・組織運営を行っています。

「仕組みを」という文言で「一つのプロセスだけでなく仕組み全体に影響を与える」というあり方を示し、「変えれば」でネットの力を使ってリアルビジネスのあり方を変えてマー ケットシェアの圧倒的No.1を目指すという目標を示し、「世界はもっとよくなる」で今目の前の課題だけでなく中長期視点を持って世界を良くしていくという視界を示しています。

いずれも事業展開の方向性の明示と、今後の事業領域の拡張性を緩やかに示していること。そしてシンプルで分かりやすいながらも「その会社らしさ」が含まれています。

組織改善のことならリンクアンドモチベーション

ここまでビジョンの策定・浸透方法やビジョンを掲げる意味を説明してきましたが、リンクアンドモチベーションではビジョン策定・浸透におけるコンサルティングサービスも提供しています。

ビジョン策定から浸透までには「策定」→「共有」→「行動」→「習慣化」という4つのステップがありますが、「共有」までで終了してしまうことが良く起こるので、「習慣化」まで行うことを大切にしています。

そして、重要なのはそれぞれのプロセスにおいて生じる「壁」を払拭させることなので、最後に、8つの「壁」と「壁」を払拭するためのポイントをプロセスごとに紹介します。

【策定】

「現状維持」の壁・「対立感情」の壁

→反対勢力も含め多くの人を巻き込みながら変化に向けた機運を生み出す

【共有】

「理解」の壁・「共感」の壁

→頭で理解し、心で共感を引き出すことで、初めの一歩を引き出す

【行動】

「具体化」の壁・「基準」の壁

→マネジメントラインに反映させ所属部署ごとに具体的行動と基準を提示する

【習慣化】

「継続」の壁・「効力感」の壁

→変化もモニタリングし、効力感を持たせながら新たな行動の継続を後押しする

大事なのは、全ての「壁」を払拭するためのポイントを網羅することです。

ぜひビジョンの策定・浸透に踏み切る際には、上記のポイントを着目してみてください。

また今回は触りのみのご紹介ですので、全容が気になる方はぜひお問い合わせください。

https://solution.lmi.ne.jp/contact

記事まとめ

ビジョンとは企業の背骨のようなものであり、企業存続に必要不可欠なものです。会社の存在意義や目的を明確にすることが、リモートワークが定着しつつある現在、より重要になっていくるでしょう。

しかし、ビジョンを提示するだけでは組織内に浸透させられません。経営と現場を繋ぐ「結節点」が4つのステップのマネジメントを行い、メンバーの具体的な行動に繋げていくことが重要です。

(参考)マネジメントとは?定義や役割・今後必要なスキルを解説

ビジョンに関するよくある質問

Q:ビジョンを策定して数年後に変更してもいい?

ビジョンが頻繁に変わるような状態は良くありませんが、一度策定したら達成するまで変えてはいけないというものではなく、必要に応じて見直しをすることは大切です。企業やビジネスが成長することによって、また世の中の流れによって、ビジョンを見直す必要性が生じることはあるはずです。特に近年は、ITを中心にビジネス環境が目まぐるしく変化しているため、環境変化に対応するためにも適切なタイミングでビジョンを設定し直すことが重要です。

Q:ビジョンは経営者が一人で決めるもの?

ビジョンは会社経営に大きく関わるものであり、会社全体で目指していくべきものです。そうであるなら、ビジョンは経営者一人で決めるよりも、経営陣全員で、もしくは幹部社員も巻き込んで決めたほうが良いでしょう。ビジョンの作り方に決まりはありませんが、経営陣・幹部がみんなで会社の将来について議論して形づくっていったほうが、より骨太なビジョンになりますし、その後の意思決定の場面でもズレが生じることは少なくなるでしょう。

Q:ビジョンとパーパスの違いは?

最近ビジョンとよく似た言葉として使われる言葉がパーパスです。

ビジョンはパーパスに近い概念ではありますが、ビジョンは社会情勢の変化などの外部要因も踏まえて、会社として目指すべき方向性を示しています。

一方でパーパスは、なぜこの会社を存続させたいのかという内的要因を踏まえて、会社の存在意義を示しているものになります。

ただし、あくまで一般的な概念ですので、会社の中で共通の言葉が定義付けされていれば、どちらの言葉を使用しても問題ないです。

▼【リンクアンドモチベーションのサービス特徴】が分かる資料はこちら